Il significato della

risurrezione di Cristo

Franco Ardusso

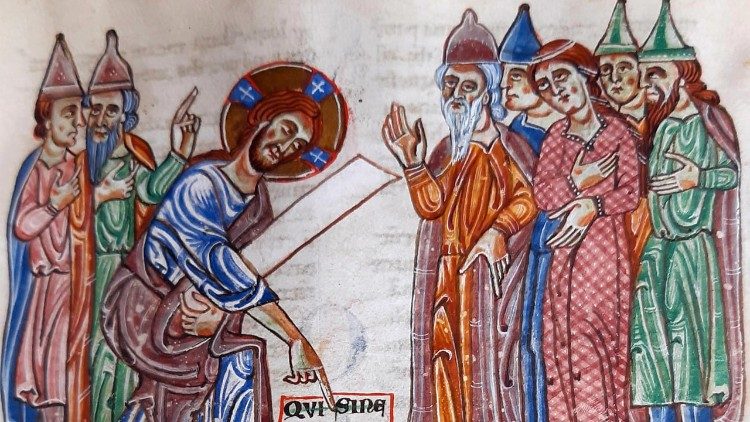

Le testimonianze del Nuovo Testamento, con linguaggi diversi, parlano della risurrezione di Cristo. Prima di interrogarci sul significato della risurrezione, dobbiamo rispondere a una domanda preliminare e ineludibile: la risurrezione di Cristo è un avvenimento storico, realmente accaduto? È una domanda di capitale importanza poiché – come dice Paolo – «se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede» (1Cor 15,14). Il problema della storicità della risurrezione è delicato, perché la risurrezione di Gesù non è solo un fatto straordinario, ma è anche un mistero di salvezza. E il mistero è qualcosa che va al di là della storia e dei suoi metodi di ricerca. Secondo il Nuovo Testamento, Gesù risorto non muore più. Egli vive per sempre nella gloria del Padre, è esaltato in cielo, è il Signore della storia, contemporaneo a tutti gli uomini e a tutti i tempi. Usando termini difficili, si dice che la risurrezione di Cristo è un avvenimento escatologico, l'avvenimento escatologico per eccellenza.

È difficile esprimere con parole umane la realtà del mistero. Eppure bisogna tentare di farlo perché la nostra fede non è una fede muta. E neppure bisogna rifugiarsi in una fede che abbia paura di fare i conti con la storia, intendendo la fede come puro «rischio» senza alcun fondamento e garanzia. La testimonianza del Nuovo Testamento afferma chiaramente che:

– la risurrezione di Cristo è un fatto reale, riguardante il Cristo stesso, e non soltanto la nostra fede in lui;

– il Cristo risorto è lo stesso Gesù storico, sebbene in una condizione assolutamente nuova.

Siamo lontani dall'interpretazione di R. Bultmann, al quale interessa solo il Cristo della fede, Cristo che perde la sua consistenza storica al punto che talora sembra dissolversi nell'annuncio, oppure nella fede dei discepoli. Siamo pure lontani dalla posizione di W. Marxsen, al quale interessa solo il Gesù storico, prima di Pasqua, un Gesù che diventa solo norma di comportamento e modello da seguire perché «la sua causa continua».

Quando ci si interroga sulla storicità della risurrezione di Cristo, molte ambiguità derivano dal non chiarito significato dell'aggettivo «storico». Per evitare tale ambiguità sarebbe opportuno servirsi di due aggettivi diversi: «storico» e «reale». Storico è ciò che si realizza nel tempo e può essere descritto e analizzato coi metodi di indagine storica, stabilendo relazioni di causa ed effetto di tipo empirico. Storico è ciò che trova analogie all'interno della storia stessa.

Ci sono però realtà che è difficile toccare, vedere o scandagliare servendosi dei metodi storici. Pensiamo, ad esempio, all'amore fra due persone. «L'amore tra due creature è qualcosa di molto "reale" che fa parte della loro storia. Ma è "storico" visibile, misurabile? Certo, ci sono segni "storici" di questo amore, tracce visibili, il loro abbracciarsi, il vivere insieme... Ma queste tracce storiche sono, in sé, ambigue. Bisogna interpretarle rifacendosi alla "realtà" invisibile» [1].

Ecco allora l'opportunità di distinguere fra «storico» e «reale». «Se riserviamo la parola "storico" alla conoscenza, alla certezza che possiamo ottenere di questo o di quel fatto, attraverso i metodi storici, diremo che tutto ciò che è storico è certamente accaduto, ma non tutto ciò che è accaduto è necessariamente storico. Tutto ciò che è accaduto, in una parola il "reale", ha maggior estensione dello "storico"» (E. Pousset) [2].

Le testimonianze del Nuovo Testamento vogliono dirci che la risurrezione di Gesù è un fatto reale, un avvenimento carico di significato, che tuttavia va al di là di ciò che è «storico» nel senso spiegato sopra. La risurrezione di Gesù, infatti, non si spiega col gioco delle cause empiriche. Essa è il frutto della straordinaria potenza di Dio. La risurrezione non ha analogie con le nostre esperienze, è qualcosa di assolutamente nuovo come la creazione. La risurrezione di Cristo ha lasciato però tracce, mediante le quali entra nella storia. Si tratta delle apparizioni, della profonda trasformazione dei discepoli, della nascita della comunità cristiana.

Tutte le testimonianze sulla risurrezione di Cristo in nostro possesso sono attestazioni di un fatto (gli apostoli si presentano come testimoni, Paolo si appella a testimoni ancora viventi delle apparizioni). Non sono interpretazioni di un'esperienza soggettiva, giunta lentamente a maturazione, in qualche anima appassionata e amante. Anche se ammettiamo che l'amore di Pietro e degli altri discepoli per il loro Maestro avesse superato la tragedia della morte scandalosa di Gesù sulla croce approdando all'annuncio della risurrezione, resterebbe sempre da spiegare come mai tale convinzione si è potuta formare nei discepoli. Dal nulla non può nascere qualcosa.

Lo stesso Machovec, marxista ateo che si è interrogato con sincerità sulla figura di Gesù, non si nasconde la complessità storica e psicologica del problema quando si domanda: «Come mai i seguaci di Gesù... furono capaci di superare la terribile delusione, lo "scandalo della croce", approdando anzi a un'offensiva vittoriosa? Come mai un profeta, le cui predizioni non si erano avverate, è potuto diventare il punto di partenza della più grande religione del mondo?» [3].

A chi nega la risurrezione rifiutando come «non storiche» le testimonianze del Nuovo Testamento spetta di provare, storicamente e psicologicamente, come sia stato possibile che dopo la morte di Gesù sia potuto risuonare l'annuncio della sua risurrezione. Tra la conclusione infamante della vita di Gesù e la nascita del cristianesimo c'è un vuoto da colmare. Un sentimento dovette essere comune fra i discepoli all'indomani della crocifissione di Gesù: «Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele!» (Lc 24,21). Delusi e frustrati, i discepoli tornarono alle loro case e ripresero il lavoro che un giorno avevano abbandonato per seguire il Maestro. Ma ben presto i discepoli dispersi tornarono a riunirsi, si formò una comunità dinamica e coraggiosa.

Bisogna spiegare in modo plausibile questo straordinario dinamismo del cristianesimo delle origini. E per spiegarlo bisogna risolvere l'enigma della morte di Gesù, avvertita non solo come insuccesso personale, ma come una catastrofe pubblica della sua opera e come sconfessione divina del suo programma.

Anche se non avessimo alcuna testimonianza sulla risurrezione, dovremmo supporre che tra la morte di Gesù e la nascita del cristianesimo dev'essere intervenuto un avvenimento capace di trasfigurare la storia tragica della sua fine sulla croce. Dev'essere intervenuto qualcosa capace di far sì che il «fallimento» della croce non solo non costituisse un ostacolo alla propaganda della nuova fede, ma diventasse addirittura un elemento basilare di questa fede e del suo annuncio. L'esperienza di questo avvenimento dovette, inoltre, essere intensa e chiara in modo da non lasciar adito a dubbi. Da un punto di vista psicologico si richiede un'esperienza la cui intensità positiva sia stata almeno tanto grande quanto lo era stata l'esperienza negativa della passione e della morte di Gesù. Come sarebbe stato possibile, diversamente, rivalutare la morte di un condannato e trasfigurarla al punto che questa morte non fosse più segno di maledizione da parte di Dio, ma strumento di salvezza? Perché allora dovremmo essere scettici di fronte all'attestazione unanime della risurrezione di Cristo presente nelle più antiche confessioni di fede (1Cor 15), nella primitiva predicazione degli apostoli (Atti), nella catechesi (vangeli) e nella prima riflessione teologica (Paolo e Giovanni)?

«Lanciare il ponte che colleghi la morte di Gesù con la nascita del cristianesimo è impresa ben più ardua di quanto vogliano far credere tutti i "critici" uniti. Tutti, infatti, si arenano al momento di gettare la passerella tra l'oscuro Gesù della storia e lo sfolgorante Cristo della fede» [4].

La negazione della risurrezione di Cristo non nasce forse spesso da pregiudizi? Non è spesso il frutto di decisioni soggettive in base alle quali si stabilisce aprioristicamente ciò che è possibile e ciò che è impossibile, e poi, in base a questi criteri soggettivi, si passa a valutare le testimonianze storiche?

La risurrezione di Cristo è un avvenimento carico di significato

1. Il significato più evidente che gli apostoli percepirono nella risurrezione fu la risposta divina all'ingiustizia umana che aveva condannato Gesù. «Voi l'avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso – dichiara Pietro nel giorno della Pentecoste –. Ma Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo dalle angosce della morte» (At 2,23; cfr. At 3,14ss; 4,10; 5,30ss ecc.).

La risurrezione è così la rivelazione di Dio che sta dalla parte del debole e di chi fa della sua vita un totale dono d'amore agli altri. Con la risurrezione, Dio riabilita pubblicamente Gesù e la sua opera: «Il maestro di falsità si rivela maestro dotato di pieni poteri e dell'autorità di insegnare la via. Il profeta di menzogne, profeta veritiero. Il bestemmiatore di Dio, santo di Dio. Il seduttore, giudice finale del popolo» [5].

Nasce allora l'interesse per la storia di Gesù di Nazaret, per la sua passione (la prima sezione dei vangeli che venne messa per iscritto fu la storia della passione), per tutto ciò che egli disse e fece durante la sua vita terrena. Se Dio, risuscitando Gesù da morte, lo approva in tutto, occorre sapere di più su di lui. Sarà questo interesse a far sì che il messaggio e l'attività di Gesù vengano raccolti e narrati nei vangeli. Tutte le testimonianze su Gesù saranno filtrate attraverso l'avvenimento della risurrezione. È essa, infatti, che conferisce profondità di significato e validità perenne al parlare, all'agire, al vivere e al morire del Gesù storico. La risurrezione spiega il mutamento di prospettiva che si avverte confrontando la predicazione di Gesù e quella della Chiesa apostolica. Con la risurrezione, «colui che chiamava alla fede si è fatto contenuto della fede. Dio si è identificato per sempre con colui che si identificava con Dio... Torna così a risuonare il messaggio del regno di Dio che viene, ma in una forma nuova: con la sua morte e con la sua nuova vita Gesù è entrato nel messaggio e ora ne forma il nucleo centrale... Anziché di un generico "annunciare il regno di Dio", si parlerà oramai, sempre più incisivamente, di un "annunciare Cristo"» [6].

2. La risurrezione di Cristo è azione sovrana della potenza di Dio, il quale «dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che ancora non esistono» (Rm 4,17). Per parlare della risurrezione di Cristo, il Nuovo Testamento usa spesso verbi attivi dei quali Dio è soggetto («Dio ha risuscitato Gesù»). Talvolta si usano verbi al passivo, ma anche in questo caso l'agente è Dio («Gesù è stato risuscitato»). Più che di risurrezione bisognerebbe parlare di risuscitazione o di risuscitamento. Questo linguaggio non nega la divinità di Cristo. Semplicemente ne mette in risalto l'umanità, poiché è proprio questa umanità del Cristo che è oggetto di «risuscitamento» da parte di Dio Padre. Come soggetto attivo di risurrezione, Gesù è testimoniato dagli scritti più tardivi del Nuovo Testamento, e specialmente dal Vangelo di Giovanni (cfr. Gv 10,18).

3. Con la risurrezione, Gesù è «costituito Figlio di Dio con potenza» (Rin 1,3-4). Altri testi dicono che Cristo risorto «sta alla destra del Padre» (Rm 8,34. Cfr. Eb 1,3; 12,2 ecc.). Queste espressioni indicano che Gesù è entrato in una nuova situazione. Egli, trasfigurato dallo Spirito, è associato alla potenza e alla gloria di Dio. Tutto ciò, evidentemente, riguarda l'umanità di Cristo che diventa totalmente trasparente all'azione dello Spirito e può rispondere al Padre con tutto il suo essere umano trasfigurato.

Il Cristo risorto viene anche a trovarsi in una nuova situazione di rapporti col mondo, con la Chiesa e con i suoi discepoli. Qui sta il significato profondo della risurrezione corporale. «Risurrezione corporea significa che l'intera persona del Signore si trova definitivamente presso Dio. Ma significa anche che il Risorto mantiene il suo riferimento al mondo e a noi... Il carattere corporeo della risurrezione non significa quindi altro se non che Gesù, con la sua intera persona, ora si trova definitivamente presso Dio e in mezzo a noi in modo nuovo» [7].

C'è un titolo dato a Gesù che esprime questa sua nuova situazione. È il titolo di «Signore». Esso indica sia l'uguaglianza con Dio, sia il dinamismo di salvezza che si sprigiona dal Risorto. Egli, «innalzato alla destra di Dio, dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo..., lo ha effuso» (At 2,32). D'ora in poi lo Spirito sarà chiamato «Spirito di Cristo». Donando lo Spirito, il Cristo diventa salvatore nel senso più profondo della parola. Egli può rendersi presente a tutti gli uomini con la sua forza salvifica. Non ci sono più barriere che possano ostacolare il suo cammino. L'incarnazione giunge al suo culmine perché l'umanità di Cristo è dotata della potenza salvifica di Dio stesso. Ed è anche la creazione intera che, anticipatamente, raggiunge, in Cristo risorto, la sua meta: «Con la risurrezione ed elevazione di Gesù un "frammento del mondo" è giunto definitivamente a Dio e da Dio è stato definitivamente accolto» [8]. In questo senso alcuni teologi parlano della risurrezione di Cristo come «prolessi» (anticipazione) del compimento finale del disegno di Dio.

4. La risurrezione di Cristo riguarda innanzitutto lui. Ma riguarda anche noi e tutta la vicenda umana. Ciò che è avvenuto in Cristo risorto è per noi un segno anticipatore. Nel Risorto intravediamo la meta del nostro cammino. E chi intravede la meta finale è in grado di leggere anche il significato della vicenda umana, personale, collettiva, storica. Nel Risorto «contempliamo... una vita di uomo riuscita, quale Dio l'aveva sognata per noi, il mattino della Genesi: un uomo che esiste nella trasparenza totale con se stesso, che esiste totalmente aperto verso Dio e verso gli altri, senza limitazioni, in comunione con tutti gli esseri e con l'intero universo, poiché il suo corpo spiritualizzato non è più limitazione ma mezzo di comunicazione con tutti, perché è assorbito nella gloria di Dio» [9].

Innanzitutto la morte e la sofferenza umana cessano di essere un assurdo, pur continuando a essere un mistero. Quell'assurdo così acutamente avvertito, tra gli altri, da C. Pavese che nel suo diario annota: «Ma la grande, la tremenda verità è questa: soffrire non serve a niente». E più avanti: «Nulla può consolare della morte». Pavese ha però intravisto qualcosa degli orizzonti della fede, anche se il suo sguardo è solcato dal dubbio: «Forse è tutto qui: in questo tremito del "se fosse vero". Se davvero fosse vero ...» [10]. Il Cristo risorto ci assicura che è vero. E ce lo attestano innumerevoli persone che hanno camminato e continuano a camminare nella luce della risurrezione.

Teilhard de Chardin era così penetrato dal senso della risurrezione da desiderare di morire il giorno di Pasqua. Il suo desiderio sarà esaudito il giorno di Pasqua del 1955. Il pastore luterano D. Bonhoeffer, impiccato dai nazisti il 9 aprile 1945 all'età di 39 anni, si congedò dai compagni di prigionia con queste parole: «Questa è la fine». Poi prontamente soggiunse: «Per me è l'inizio della vita».

Anche i pagani compresero presto che la risurrezione di Cristo era per i cristiani motivo di speranza incrollabile nelle situazioni più disperate. Gli Atti dei martiri di Lione riferiscono che i persecutori pagani bruciarono i corpi dei martiri e gettarono le ceneri nel Rodano con questa motivazione: «Non dobbiamo lasciare ai cristiani la speranza della risurrezione. A causa di questa credenza, essi introducono tra noi una nuova religione straniera, disprezzano i supplizi e sono pronti ad affrontare gioiosamente la morte».

5. La risurrezione fonda la speranza del credente. Attendiamo da Cristo il compimento e la pienezza di quanto vediamo anticipato nella sua risurrezione gloriosa. La speranza non è attesa passiva. È impegno attivo per trasformare tutto ciò che è opaco rispetto al futuro mondo della risurrezione. «Colui che spera si rende segno attivo della speranza nella vita» [11].

La risurrezione di Cristo dischiude possibilità inedite e orizzonti sconfinati di speranza. Lo riconosce anche un non cristiano, che però nutre molta simpatia per Gesù: «Cristo è venuto per aprire una breccia a tutti i nostri limiti... Ciascuno dei miei atti liberatori e creatori implica il postulato della risurrezione. E più di ogni altro l'atto rivoluzionario» (R. Garaudy).

Credere in Cristo risorto implica non solo l'accettazione di un fatto del passato (Cristo è risorto!) e di un avvenimento futuro (anche noi risorgeremo!). La risurrezione concerne il presente. Con la risurrezione è entrata nel mondo la forza stessa di Dio che fa nascere la vita dalla morte. Il Risorto cammina con noi, lungo le strade del mondo, per infrangere tutte le barriere che impediscono la vita e soffocano la speranza.

«La risurrezione è l'espressione permanente dell'impegno irrevocabile di Dio con noi... Pertanto, credere nella risurrezione non è credere a una cosa, ...ma credere a Qualcuno che opera in noi e per noi con potere immenso, capace di far uscire la vita dalla morte, di far diventare nuovo quello che è vecchio, orientandoci verso un futuro di dimensioni smisurate» [12].

Un magnifico testo di Paolo esprime la grande speranza che il credente vede scaturire dalla risurrezione di Cristo: «Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù, che è morto, anzi, che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi? Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada?... Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati» (Rm 8,31-35.37).

Un altro testo, proveniente dall'ultimo libro del Nuovo Testamento, mette sulla bocca del Risorto queste parole: «Non temere! Io sono il Primo e l'Ultimo e il Vivente. Io ero morto, ma ora vivo per sempre e ho potere sopra la morte e sopra gli inferi» (Ap 1,17-18).

NOTE

1 E. Charpentier, Gesù è risorto, Gribaudi, Torino 1979, p. 49.

2 Citato da E. Charpentier, in ivi, p. 49.

3 M. Machovec, Gesù per gli atei, Cittadella, Assisi 1973, p. 178.

4 V. Messori, Dialoghi su Gesù, Jesus, MIlano 1983, p. 163. Si veda anche J. Guitton, Il problema di Gesù. Diario di un libero pensatore, Borla, Torino 1964, pp. 163-311.

5 H. Küng, Essere cristiani, Mondadori, Milano 1976, p. 431.

6 Ivi, pp. 431-432.

7 W. Kasper, Gesù il Cristo, Queriniana Brescia 1975, pp. 206-207.

8 Ivi, op. cit., p. 208.

9 E. Charpentier, Gesù è risorto, op. cit., p. 52.

10 C. Pavese, Il mestiere di vivere, Einaudi, Torino 1973, pp. 59, 159, 248.

11 W. Kasper, Gesù il Cristo, op. cit., p. 214.

12 C. Mesters, Dio, dove sei?, Queriniana, Brescia 1976, pp. 258-259.

(Gesù Cristo, Figlio del Dio vivente, San Paolo 1992, pp. 159-169)