Luca, l'evangelista

dell'anno liturgico

Anselm Grün

L'influsso del Vangelo di Luca nella storia della Chiesa non si fonda solo nella nuova etica che Luca ci trasmette, ma anche nel cammino spirituale al quale egli ci invita. Il cammino spirituale, caratterizzato soprattutto dalla preghiera personale, si riferisce anche alla liturgia comune in cui l'evento Gesù si rende presente a noi oggi.

Nella tradizione liturgica Luca viene considerato il teologo dell'anno liturgico. Questo per diversi motivi. Da un lato Luca inizia il suo vangelo nel tempio: è nel tempio che Zaccaria riceve, in occasione del suo servizio sacerdotale, la promessa che gli nascerà un figlio (1,8-25). E, d'altro canto, Luca conclude il suo vangelo con la lode dei discepoli nel tempio: «E stavano sempre nel tempio lodando Dio» (24,53). Con questa frase conclusiva, l'evangelista ha in mente l'eucaristia della comunità. Nella messa la comunità celebra la memoria delle grandi opere che Dio ha compiuto in Gesù. Lì diventa presente quel che è successo allora.

Luca, descrivendo l'operato di Gesù come un anno di salvezza, ha di fronte a sé l'attività di un anno di Gesù. Gesù comprende il suo ministero come un «predicare un anno di grazia del Signore» (4,19). Quest'anno di grazia che Dio ci ha donato in Gesù Cristo, viene ripetuto nell'andamento dell'anno liturgico, affinché esso si scolpisca sempre più profondamente nella storia. La maggior parte delle feste e solennità nel corso dell'anno liturgico risalgono a Luca: così il 24 giugno, il giorno di san Giovanni, e il 25 dicembre, il giorno del natale di Gesù (1,26); il periodo che va da Natale alla Candelora si fonda sulla storia dell'infanzia di Gesù, così come ce la tramanda Luca. Il tempo della passione, la Pasqua, l'ascensione al cielo di Cristo e la Pentecoste hanno il loro fondamento nel Vangelo di Luca. Ma Luca ha donato alla Chiesa più di queste feste e della loro scansione temporale. I teologi greci, sulla base del terzo vangelo, hanno abbozzato una propria teologia dell'anno liturgico. Qui sono soprattutto due i concetti importanti: la teologia della storia di Luca e il suo modo di comprendere il dramma.

La teologia della storia

In quanto greco, Luca comprende la storia come luogo in cui Dio appare all'uomo. Il kài eghéneto, cioè 'e avvenne', è la frase che Luca ama certamente più di tutte le altre. La vita di Gesù è stata un accadimento, un evento storico. Quel che accade ha significato per l'essere umano. Muove l'uomo, provoca in lui guarigione e redenzione. Quel che è accaduto allora, è continuamente presente nella celebrazione eucaristica. La memoria traspone le opere compiute da Dio nella storia a vantaggio di chi partecipa alla liturgia nel presente. Quanti durante la messa si ricordano della storia di Gesù, da questa storia vengono interiormente toccati e trasformati. Nel momento in cui, lungo lo svolgersi dell'anno liturgico, si rievoca continuamente nell'eucaristia la vicenda storica di Gesù, quest'ultima si imprime e si afferma sempre più nella storia universale. Attraverso di essa la redenzione, accaduta nell'anno di salvezza di Gesù, influisce sull'uomo e raggiunge tutte le generazioni.

Luca prende sul serio la storicità dell'uomo. L'essere umano è naturalmente storico: dispiega la sua natura nella storia. E di storia egli è già sempre permeato: perviene a se stesso solo nel suo ripiegarsi sulla storia. Anche la redenzione accade nella storia e si ripercuote in essa. Luca ha familiarità con la filosofia della storia greca, per la quale la storia degli effetti fa già sempre parte dell'accadere. La memoria e il ricordo sono le due strade su cui l'accadimento sviluppa le sue conseguenze e si ripercuote nel nostro essere storico. La memoria della storia di salvezza che ha avuto il suo apice in Gesù pone il passato nel presente, affinché ci facciamo toccare dalla sua istanza. Il ricordo interiorizza quel che è accaduto, affinché esso pervada il cuore dell'uomo. È su questa strada che oggi ci raggiunge la redenzione mediante Gesù Cristo.

Sette volte 'oggi'

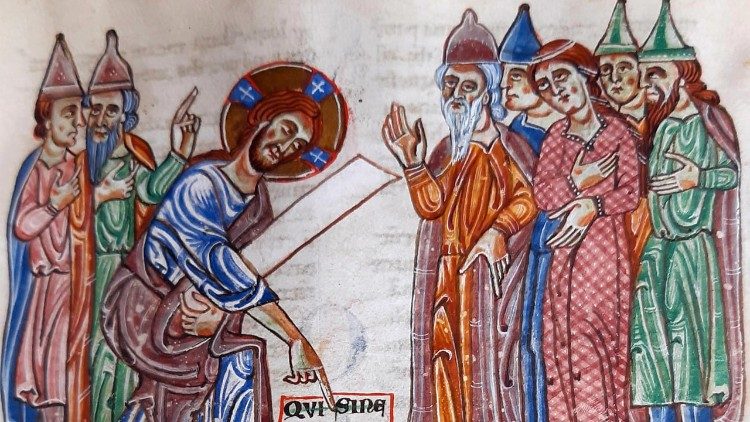

Il fatto che quel che è accaduto un tempo accada per noi oggi, quando lo celebriamo nella messa, diventa chiaro in quell'oggi' che ricorre sette volte. Negli eventi più importanti della vita di Gesù, Luca racconta che oggi l'uomo è stato salvato. Il primo 'oggi' accenna alla nascita di Gesù. L'angelo annuncia ai pastori: «Oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore» (2,11). Oggi si realizza la promessa dell'Antico Testamento di un messia che libererà il popolo. Al battesimo di Gesù, una voce dal cielo (secondo i manoscritti occidentali - e questo è certamente il testo originario di Luca) parla in questi termini: «Th sei mio figlio, in te oggi mi sono compiaciuto» (3,22). Nel battesimo Gesù viene confermato come Figlio di Dio e riceve lo Spirito Santo per poter percorrere, nella forza dello Spirito, la sua via,, per poter guarire i malati e compiere le opere di Dio. In occasione del suo discorso inaugurale nella sinagoga di Nazaret, Gesù stesso annuncia: «Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udito con i vostri orecchi» (4,21). Con la comparsa di Gesù è iniziato l'anno di grazia. Oggi di fronte agli occhi degli uomini si realizza quel che Isaia aveva preannunciato: ai poveri viene portata una buona novella, ai prigionieri viene annunciata la scarcerazione, i ciechi ricevono la luce degli occhi e gli oppressi vengono liberati. In occasione della guarigione del paralitico la gente era fuori di sé. «Levavano lode a Dio; pieni di timore dicevano: "Oggi abbiamo visto cose prodigiose"» (5, 26). Durante l'incontro di Gesù con il pubblicano Zaccheo e i suoi amici, il termine 'oggi' viene subito menzionato due volte. «Oggi devo fermarmi a casa tua» (19,5). E quando Zaccheo, grazie al dono di Gesù, viene trasformato nel cuore e promette di donare la metà del suo patrimonio ai poveri, Gesù gli dice allora: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa» (19,9). L'ultimo 'oggi' è formulato da Luca durante la crocifissione. Quando il ladrone prega Gesù di ricordarsi di lui quando sarà nel suo regno, Gesù gli risponde: «In verità ti dico, oggi sarai con me ne! paradiso» (23,43).

Si potrebbe mettere a confronto questo 'oggi' che ricorre sette volte in Luca con i sette sacramenti. In essi accade per noi oggi quel che in Gesù e attraverso Gesù è successo in passato. Oggi noi nasciamo un'altra volta, oggi veniamo unti con lo Spirito Santo, oggi la nostra colpa viene perdonata, oggi le nostre malattie vengono guarite, oggi Gesù festeggia con noi mangiando insieme a noi e ci dimostra la sua bontà e la sua filantropia. Oggi sperimentiamo, nella morte e risurrezione di Gesù, che veniamo condotti già ora in Paradiso, che partecipiamo già ora alla gloria del Risorto.

Le tappe più importanti della vita di Gesù stono dunque legate alla parola 'oggi'. Questo 'oggi' è comprensibile sia agli Ebrei sia ai Greci. Nel Sal 95,8 si dice: «Ascoltate oggi la sua voce». Il Dio che ha parlato in passato agli Israeliti, parla oggi a noi nella liturgia, affinché non induriamo il nostro cuore, ma ci lasciamo trasformare dalla Parola di Dio. Ma 1"oggi' è familiare anche ai Greci. Nelle feste misteriche notturne il sacerdote grida alle persone che fanno festa: «Oggi la vergine ha partorito la luce». I culti misterici conoscevano questo `oggi': essi festeggiavano nel culto ciò che era accaduto «in quel tempo», affinché accadesse «oggi» tra di noi e ci toccasse. I Greci nel loro culto cercavano un legame con il periodo sacro in cui gli dèi avevano compiuto le loro opere. Per loro il servizio divino era il luogo in cui il periodo puro e sacro dell'inizio - la creazione del mondo - tornava ad essere presente e il periodo profano veniva dissolto con le sue impurità. L'uomo che nella liturgia si ricordava del periodo sacro, il periodo della salvezza, tornava per così dire a rinascere. Egli «ricominciava la sua esistenza con una scorta integra di forza vitale, esattamente come nell'istante della sua nascita» (Eliade, Das Heilige und das Profane, 47).

La nostalgia delle origini, la nostalgia del Paradiso, era per i Greci ciò che li spingeva a fare festa. Era insomma il desiderio «di rientrare nel mondo che - in illo tempore - era forte, fresco e puro. Si tratta allo stesso tempo della sete del sacro e della nostalgia dell'essere» (ibid., 55). Quando i primi cristiani nella liturgia sentivano pronunciare il termine 'oggi', sapevano che Cristo stesso allora si faceva presente in mezzo a loro. Essi prendevano parte all'anno di salvezza del Signore. Quanto toccava la gente un tempo, quanto la trasformava nel cuore e quanto guariva le sue ferite, tutto questo accade a loro oggi. Essi prendono parte all'agire salvifico e liberante di Gesù. Gesù parla loro oggi e tocca oggi i loro occhi ciechi e il loro corpo coperto di lebbra. Con questa teologia dell"oggi', Luca ci mostra una via per superare «l'orribile sepolcro della storia» e per sperimentare l'evento Gesù, come sanante e liberante, oggi.

La teologia del dramma

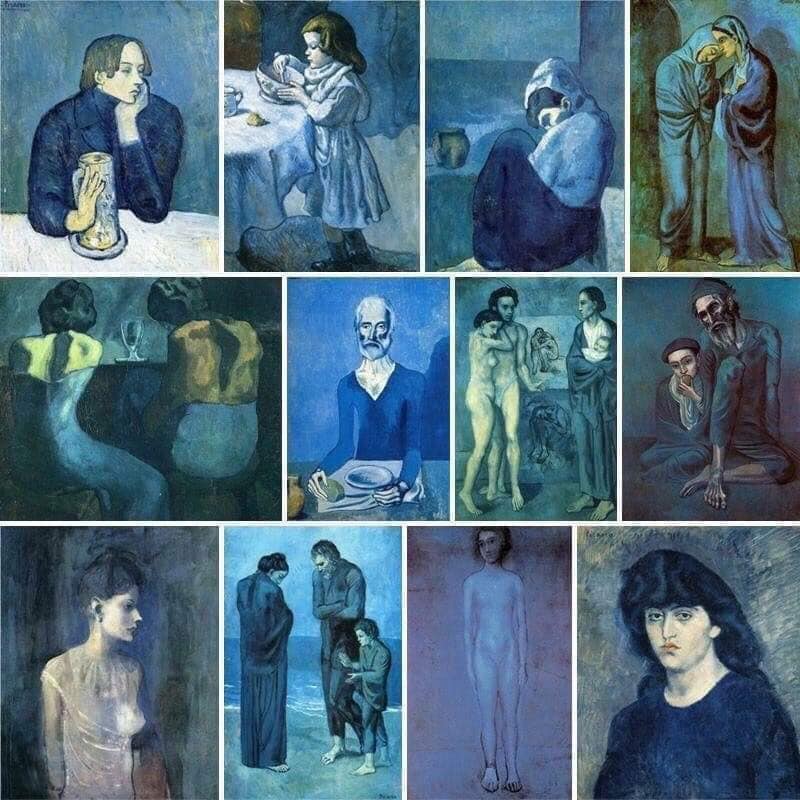

Il secondo pensiero con cui Luca arricchisce la teologia dell'anno liturgico, è la concezione greca del dramma. I Greci amavano il dramma. Nel dramma vengono descritti i conflitti umani con tutte le emozioni e le passioni che sorgono in essi. Qui l'essere umano appare chiaramente nella sua tensione tra bene e male, tra luce e tenebre. Lo spettatore in questo modo entra in contatto con le proprie emozioni e passioni represse. Scopre gli abissi del suo cuore, riconosce i suoi bisogni e i suoi desideri, i suoi pericoli e la sua lacerazione interiore. Il dramma per i Greci aveva un effetto catartico, cioè purificava lo spettatore - attraverso le sue emozioni e passioni - dalle sue impurità interiori. Nel momento in cui assisto a un dramma vengo interiormente trasformato. Le emozioni si chiariscono e io entro in contatto con il mio io originario, con la pura immagine che Dio si è fatto di me.

Luca ha descritto la vita di Gesù come un dramma che porta a conversione gli spettatori che ne vengono colpiti. Ed era ovvio che i primi cristiani si mettessero davanti agli occhi sempre questo dramma nella liturgia per battersi il petto e andare a casa trasformati come gli uomini di allora. I primi Padri della Chiesa a sviluppare una teologia della liturgia erano soprattutto greci. Essi ripresero l'idea del dramma che trovarono da un lato nel Vangelo di Luca, dall'altro anche nei culti misterici che venivano praticati nel loro ambiente. Ci farebbe bene se oggi ci facessimo ispirare dalla teologia del dramma. Allora le nostre messe sarebbero più accattivanti e, durante la liturgia, si presenterebbe agli occhi dei partecipanti la storia di Gesù in modo tale da esserne colpiti, così come venivano colpiti allora i lettori del terzo vangelo. Persino quanti vanno a messa pur essendo estranei alla Chiesa vengono oggi ancora toccati dal linguaggio di Luca, quando per esempio viene letto a Natale il passo della nascita di Gesù o viene annunciata la parabola del figlio prodigo oppure il racconto dei discepoli di Emmaus.

Luca e la preghiera liturgica

Nel suo vangelo, Luca ha donato alla Chiesa tre canti in preghiera che vengono recitati quotidianamente nella liturgia: il Benedictus come lode mattutina, il Magnificat come vespro e il Nunc dimittis come preghiera della notte. In questi tre inni si esprime per me l'arte di Luca nell'unire il passato con il presente e il futuro. In questi inni lodiamo Dio per quello che egli ha fatto un tempo per noi e per quello che fa oggi a noi. Utilizziamo queste parole ogni giorno e in occasione delle varie feste. Quelle parole non solo descrivono cosa è accaduto alla nascita di Giovanni o a Natale, ma piuttosto sono aperte a delineare il mistero di ogni festa, sia essa Pasqua o Pentecoste, l'ascensione di Cristo o una festa di Maria o dei santi. Si tratta sempre dell'agire benevolo di Dio verso di noi oggi, poiché oggi celebriamo la liturgia.

Il canto di lode di Zaccaria, che è propriamente un componimento beneaugurante per la nascita di Giovanni, viene collocato da Luca consapevolmente prima della nascita di Gesù. Così in queste parole Luca vede espresso il mistero dell'incarnazione su cui, ogni giorno, noi torniamo a riflettere la mattina. In Gesù, Dio ha visitato noi uomini. Dio diviene nostro ospite. E il dono che egli da ospite porta con sé è la redenzione. Questa redenzione viene descritta come salvezza dalle mani dei nostri nemici, come misericordia che egli prova per noi e come autorizzazione ad una vita senza paura, «in santità e giustizia, per tutti i nostri giorni» (1, 75). E la nascita di Gesù viene cantata come visita da parte di «un sole che sorge» dall'alto. In Cristo appare a noi il sole della salvezza: esso risplende per noi che siamo «nelle tenebre e nell'ombra della morte», affinché dirigiamo i nostri passi «sulla via della pace» (1,79). L'immagine dell'astro splendente dalle altezze del cielo è nota tanto agli Ebrei quanto ai Greci. Cristo è la figura di luce celeste, la vera stella mattutina che si apre nei nostri cuori. La Chiesa canta questo inno di lode ogni mattina per professare che il sole che spunta rimanda a Cristo. Ciò che osserviamo in natura è immagine di Cristo inteso come il sole vero. Cristo ci porta oggi la luce che scaccia le nostre tenebre e ci rende possibile compiere dei passi sulla via della pace.

Nella liturgia serale dei vespri viene cantato quotidianamente il Magnificat. È il canto celebrativo di Maria. In esso Maria non canta solo quel che Dio ha fatto in lei, ma l'operato di Dio nella storia e l'agire di Dio in Gesù Cristo che sovverte tutte le misure di questo mondo. In Gesù, Dio ha capovolto i rapporti di forza di questo mondo. L'inno lucano di Maria è intessuto di preghiere ebraiche. Esso ha delle somiglianze con i salmi farisaici e, allo stesso tempo, allude a motivi greci. Il capovolgimento dei rapporti è un tópos conosciuto anche nella letteratura greca. La liturgia cristiana ha interpretato il Magnificat non solo sulla base della nascita di Gesù, ma già sempre alla luce della sua morte e risurrezione. Nella morte e risurrezione di Gesù Dio ha gettato all'aria tutte le misure di questo mondo. Già nella nascita di Gesù diviene chiaro che il sovrano del mondo nasce come un bambino povero e i ricchi con ciò se ne vanno «a mani vuote». Quel che è iniziato con la nascita di Gesù, si compie nella sua morte e risurrezione. Qui il condannato diventa re, il morto diviene signore della vita. La luce brilla nell'oscurità, il sepolcro diventa luogo di vita. Con il Magnificat Luca offre alla Chiesa un canto che descrive il mistero di Gesù in immagini, che sono nel contempo immagini di trasformazione della nostra vita. Guardando a Cristo e guardando a Maria mi diventano chiare le «grandi cose» che Dio ha operato in me. Così il Magnificat diventa la preghiera personale della sera, in cui ringrazio Dio per aver guardato oggi alla mia bassezza e aver operato in me grandi cose. In questo canto, dunque, si mescolano non solo passato e presente, ma allo stesso tempo l'esperienza vissuta di Maria con le mie personali esperienze, e il destino di Gesù con il mio personale destino. Luca conosce l'arte di rendere presente il passato e di unire la storia di Gesù con la storia della Chiesa e con la nostra personalissima storia. Nel Magnificat questo gli è riuscito in un modo unico. Così, in comunione con Maria, sorella nella fede, lodiamo in quest'inno ogni giorno in modo nuovo l'agire misericordioso di Dio in noi.

A compieta, la preghiera serale della comunità, la Chiesa canta l'inno di congedo del vecchio Simeone. Anche nelle parole di questo canto ricorre un duplice significato. È l'inno di ringraziamento di Simeone per il fatto, da lui vissuto, di aver visto la salvezza in quel bambino che portava in braccio - «luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele» (2,32). Ed è allo stesso tempo il nostro canto al termine della giornata: oggi abbiamo visto la salvezza che Dio ha preparato per noi, oggi Cristo è balenato come luce per noi per rendere chiara in noi la dimensione della fede e quella dell'incredulità. La preghiera di Simeone è un dialogo con Dio nel momento della morte. Ed è anche per noi, di fronte alla notte, un'esercitazione alla morte. La notte della morte ha perso il suo carattere orribile poiché in Gesù abbiamo visto la salvezza attraverso la quale la nostra vita è salva e integra. E noi abbiamo visto la salvezza non solo nella nascita di Gesù, ma oggi, in questo giorno. Dio ci fa guardare la sua salvezza quando ci tocca nel silenzio e quando il suo mistero divino risplende per noi nell'incontro con l'altro. Guardare a Gesù apre i nostri occhi alla salvezza che avviene oggi per noi. Poiché abbiamo visto oggi la salvezza, possiamo abbandonarci fiduciosi nella notte alle braccia amorevoli di Dio.

La Chiesa ama questi tre inni che Luca le ha donato. E molti credenti li cantano ogni giorno volentieri. Costoro avvertono come le parole di Luca siano ricche di poesia, come siano aperte a esprimere davanti a Dio tutto quello che oggi viviamo. Costoro lodano Dio sia per quello che egli ha operato in noi allora, nella vicenda storica di Gesù, sia per quello che opera in noi oggigiorno, in Gesù Cristo. Luca è dunque quotidianamente presente nella liturgia. Il suo effetto si prolunga nella Chiesa come quello di nessun altro. In occasione delle grandi feste ascoltiamo testi dal suo vangelo e dagli Atti: Natale, la Candelora, il lunedì di Pasqua, l'ascensione e la Pentecoste. Nel periodo dell'avvento prendiamo le letture, nei giorni prima di Natale, soprattutto dal Vangelo di Luca. E nel tempo pasquale sentiamo ogni giorno delle letture tratte dagli Atti. Ogni mattina e ogni sera cantiamo canti tramandatici da Luca. E ogni giorno si tratta di canti nuovi, nonostante Luca abbia scritto queste parole quasi duemila anni fa. Egli è veramente un poeta che ci dona le parole con cui possiamo interpretare la nostra vita di fronte a Gesù e darle espressione.