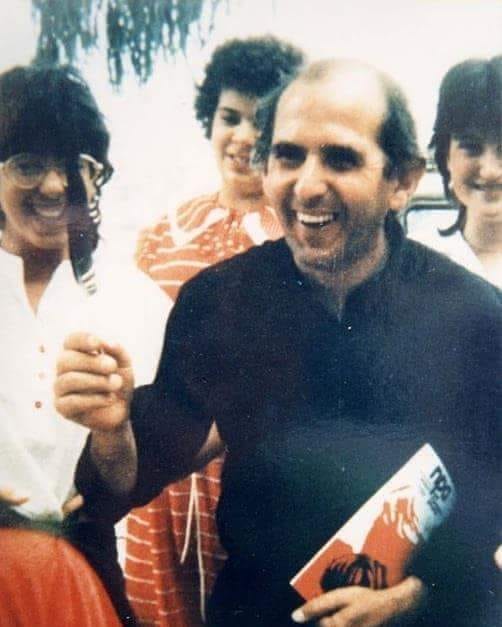

Don Giuseppe Rossi,

un martire

per la sua gente

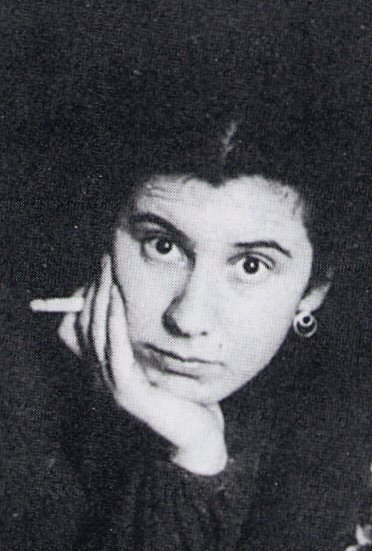

Francesco Occhetta

Si è chiuso l'anno scorso il centenario della nascita del servo di Dio don Giuseppe Rossi, del quale, terminata la fase diocesana, è in corso il processo di canonizzazione. Rileggendo sia alcuni suoi scritti sia le testimonianze sulla sua vita, ci si chiede se un parroco, nato cento anni fa (1912), e assassinato al termine della seconda guerra mondiale (1945), possa essere ancora oggi di attualità e un modello da imitare.

I primi anni di vita

Don Giuseppe nasce il 3 novembre 1912 da Gerolamo e Angela De Ambrogio a Varallo Pombia (No) e viene battezzato domenica 10 novembre con i nomi di Giuseppe e Pietro. Su di lui ha un grande influsso la madre Angela, affettuosa e severa, dedita al lavoro dei campi, alla monda del riso, ai servizi presso le case delle famiglie più abbienti. Il padre Gerolamo invece è poco presente, perché costretto a lavori stagionali fuori paese o all'estero. E c'è anche la sorella Maria, che lo ha preceduto in età di pochi anni. Una famiglia, dunque, povera, ma dignitosa.

Pur di corporatura esile, Giuseppe è, fin dai primi anni di età, ordinato e volitivo. Insieme alla sorella Maria, riceve la prima Comunione il 25 marzo 1920 e poi, il 5 dicembre dello stesso anno, riceve la Cresima dal vescovo di Novara, mons. Giuseppe Gamba, che il 4 maggio 1924 sarà nominato arcivescovo di Torino. La vocazione di Giuseppe al sacerdozio nasce «per contagio». Egli è conquistato da don Giovanni Preti, che lo accompagna nella sua crescita ed è per lui un sacerdote da emulare [1]. Quando don Giovanni gli chiede: «Non vorresti diventare prete?», il piccolo Giuseppe arrossisce e scappa a casa. Non per fuggire da una risposta, ma per la paura di abbandonare la sua famiglia. Sono la mamma e la sorella a far cadere le preoccupazioni umane; al parroco esse dicono: «Siamo poveri, ma lavoreremo volentieri tanto, per sostenere le spese».

Diversi anni dopo Giuseppe, divenuto sacerdote, ricordando l'aiuto che aveva ricevuto dalla sua famiglia, scriverà: «La famiglia è il nucleo della società, è un nido che custodisce e difende i valori dell'uomo» (24 febbraio 1943) [2].

Il seminario

Nell'autunno del 1925 Giuseppe entra nel seminario di San Carlo ad Arona, accolto dal rettore don Silvio Gallotti, oggi già venerabile.

Il chierico Giuseppe veste l'abito clericale nel giorno della festa dell'Immacolata del 1926, quando si consacra alla Madonna. La sua devozione mariana è quella della dottrina montfortana: Maria come mediatrice di grazie. La formazione del seminarista è dettata dal vescovo di allora, mons. Giuseppe Castelli: riportare Cristo nelle coscienze e nella società, secondo l'indirizzo di Pio XI, Pax Christi in Regno Christi. È una pastorale basata su una formazione seria del clero in cura di anime; su un potenziamento delle vocazioni, anche mediante la ristrutturazione dei seminari diocesani; sull'attenzione al laicato, con la catechesi degli adulti e per categorie, attraverso l'Azione cattolica e le missioni popolari. Al centro di tale modello formativo c'era la parrocchia, come edificio e come luogo umano. Il seminario era un ambiente totalizzante, staccato dalla cultura e dalla società, dove la crescita intellettuale del chierico era incentrata sull'amore per le lettere e la filosofia, senza trascurare le scienze matematiche; e poi sulla teologia, in tutti i suoi aspetti, secondo un modello «romano», finalizzato al ministero.

Come ogni cammino, anche quello del chierico Giuseppe incontra le sue crisi. Su un foglietto, di data incerta, ma attribuibile a quegli anni, egli scrive: «Il mio spirito ringiovanisce nell'emozione di trovare tra poco la propria strada. Finora vivo incerto, come ubriaco a cui tutto d'intorno gira e manca un appoggio; [...] in un istante l'animo s'accende di entusiasmo e vorrebbe percorrere la luminosa via della gloria, se non sentisse un peso di piombo che la trattiene».

Tuttavia Giuseppe va avanti, animato da quella tenacia giovanile di chi sogna alla grande. Quando arriva la chiamata per la leva militare, si unisce ai coscritti e lo fa con uno stile sobrio e aderente ai dettami della Chiesa. È in quell'occasione che esprime il sentimento per la pace: «Non dobbiamo fare la guerra, ma la pace. Povero "1912" che fine dovremo fare in "guerra"».

L'ordinazione presbiterale e il suo ministero

Dopo gli Ordini minori, Giuseppe Rossi il 29 giugno 1937 riceve il presbiterato. Conosciamo - dagli appunti del diario di mons. Giuseppe Castelli - l'omelia in cui gli è chiesto di immolarsi come Cristo: Sacerdos et Hostia. La domenica 4 luglio Giuseppe celebra la prima Messa nella sua parrocchia. Dietro l'immaginetta in ricordo della sua prima Messa è citato il versetto paolino, tratto dalla Seconda lettera ai Corinzi: «Darò tutto quello che ho, anzi tutto me stesso per le vostre anime» (2 Cor 12,15).

Dopo un anno, nel quale completa il corso teologico a Novara, Giuseppe è nominato parroco di Castiglione Ossola, un piccolo e dimenticato paese, che allora contava circa 500 anime, sparse in diverse frazioni [3]. La bicicletta diventa il suo mezzo di trasporto abituale, mentre i suoi parrocchiani lo ricordano determinato anzitutto con se stesso, fedele alla celebrazione della Messa quotidiana, alla recita del Breviario, fatta con calma, alla meditazione, al Rosario, alla confessione settimanale e agli Esercizi spirituali, gli ultimi dei quali, prima della tragica morte, fatti al Collegio «Rosmini» di Domodossola.

Della sua predicazione sono rimasti ampi stralci nella sua opera manoscritta, uno zibaldone denominato Oasi ricreative dello Spirito, nel quale emerge la figura di un prete mai banale, la cui spiritualità si incarna nei problemi del suo tempo.

Don Giuseppe si dedica all'Azione cattolica, organizza adunanze ed è per molti la guida spirituale. Poi c'è il mondo della carità: i malati, visitati in modo assiduo; i poveri, aiutati dalla San Vincenzo con raccolte di alimenti, vestiti, medicine e combustibile. Ma c'è anche il mondo culturale, quello dell'Università cattolica; la buona stampa; le Pontificie Opere Missionarie; la radio, accesa ogni mattina per tenersi informato sugli avvenimenti del mondo che lo circonda. Tante, dunque, sono le sue iniziative, in un tempo caratterizzato dalla paura della guerra.

In che modo si vedeva don Giuseppe? Di se stesso egli scrive: «Mi piacciono le cose belle: amo la poesia, la pittura, la musica. Ammiro la natura nei fiori; nel verde della primavera nascente, nell'orrido maestoso dei monti. Tutto nel creato ha un ritmo, un colore, una parola. La vita è bella quando le infinite vibrazioni si intonano con quelle dell'anima» (20 febbraio 1943).

Ma in quell'angolo di mondo egli sperimenta la delusione e la tensione spirituale di chi, giovane prete, attende i frutti dell'attività pastorale: «Dopo cinque mesi di vita parrocchiale, sento come un bisogno di una sintesi. Quale risultato del mio lavoro? Nullo o quasi. Non vedo alcun frutto. Isolato col dolore che mi penetra nelle ossa, non trovo un metodo di conquista. Una roccia impenetrabile mi sta di fronte: un popolo senza desiderio di bene, di sacrificio, di eroismo. Mi pare di battere invano col furore dei miei giovani anni, di sprecare le migliori energie in un lavoro vano» (28 marzo 1939).

A questo proposito, uno dei suoi biografi sottolinea che «ci passa innanzi la solitudine del prete accettata con serenità, un mondo inaccessibile dall'esterno, in cui solo la coscienza può entrare, e

accanto il dramma profondo di anime che si salvano o si perdono senza che il prete possa intervenire» [4].

A don Giuseppe piace lo svago: cammina in montagna; vive con allegria il Carnevale; insegna il teatro ai suoi ragazzi come strumento di educazione. Egli scrive: «La vita è un quadro a vari colori, e dalle molteplici sfumature: ogni uomo è a sé e non fa serie. Però vi sono espressioni che appartengono all'umanità e non all'individuo. Gli effetti possono essere diversi, ma la causa è sempre identica. L'uomo in ogni azione cerca il benessere, la felicità. [...] Chi vede la propria felicità nelle ricchezze; chi nella soddisfazione degli istinti più bassi; chi nella perfezione della propria arte; e in fine chi nel possesso di Dio. Vari pellegrini su strade diverse si illudono di arrivare alla stessa meta» (21 gennaio 1943).

L'affiatamento di cordiale e affettuosa comprensione, raggiunto in breve tempo da don Giuseppe nei confronti di tutta la popolazione del paese, nonostante il suo carattere riservato, mette in evidenza quanto egli abbia desiderato e operato per incontrarsi con la gente.

La sua maturazione di uomo e di prete: il buon pastore

Dal suo diario è possibile ricostruire tra le righe la sua progressiva maturazione umana, cristiana e sacerdotale.

Anzitutto la presa di coscienza della dura realtà del mondo: «Sono venuto a contatto col mondo col desiderio di affrontarlo per vincerlo: è questa la missione del prete. Ricordo i mesi di ansia nell'attesa del mio nido dove avrei fatto le mie prime esperienze, ignaro della sottile malizia del male in cui vive la moltitudine. Allora credevo ad occhi chiusi alla forza della volontà in ogni pericolo: supponevo che le anime conservassero sempre la segreta aspirazione al bene [...]. Vedevo gli altri come vedevo me stesso, non dubitando che potessero pensare in altro modo. Non sapevo che esistesse un mondo diverso dal modello che mi ero formato nella testa» (17 marzo 1943).

Nonostante la fatica che i cambiamenti interiori comportano, don Giuseppe ha una certezza: «Fortunato chi nella vita non ha mai procurato un dolore al suo simile; più fortunato chi si adopera ad addolcire le sofferenze altrui, chi spande olio di carità e di compassione sulle ferite sanguinanti. Il conforto recato agli altri è balsamo per il nostro cuore, è gioia che lenisce le nostre croci» (27 gennaio 1943) [5].

Tuttavia non perde mai la speranza. Neanche quando i colpi si riversano su di lui. Su questo aspetto scrive: «Il prete fu sempre il bersaglio di tutto l'odio e il disprezzo della massa quando le cose vanno a rovescio. La veste nera si vorrebbe su di un rogo: perché serva di incentivo alla sadica gioia degli impantanati nel vizio. La storia si ripete perché la natura dell'uomo non muta» (23 gennaio 1943).

È il cuore del prete che matura negli anni la virtù della comprensione, della tenerezza di Dio, come don Giuseppe fa emergere in una sua riflessione in cui spiega che la vera felicità sta nell'essere se stessi là dove la mano provvidente di Dio scrive le sue pagine, anche quelle di un piccolo paese di montagna [6].

Dai suoi scritti emerge la tensione di quella che è stata una guerra fratricida: don Giuseppe non simpatizza né per i partigiani né per i fascisti, ma rimane come riferimento per tutti quegli uomini che, oltre la divisa, cercavano testimoni che incarnassero valori morali e religiosi per i quali valesse la pena di vivere e non morire.

La sua eroica confessione di fede, pagata con il sacrificio della vita il 26 febbraio 1945, restando là dove era stato posto come prete che prega e conforta, è il segno di chi dà la vita per i propri amici.

Obbedendo all'episcopato piemontese, che si esprime con la lettera collettiva del 4 aprile 1944, don Rossi non si schiera, né si pronuncia per nessuna delle parti in causa, ma rimane al di sopra di esse, per essere per tutti indistintamente il buon pastore. Egli soleva dire: «Chiunque bussa alla mia porta perché ha bisogno, io lo aiuto». E ancora: «Io aiuto chiunque si rivolge a me, perché per me tutti sono figli di Dio».

Il destino del chicco di grano

La serie di eventi che portano alla barbara uccisione di don Giuseppe iniziano alle ore 9 del 26 febbraio 1945. A quell'ora Castiglione è già sveglia da tempo. La gente del paese è impegnata nelle faccende quotidiane di un altro giorno di guerra, tra la paura delle prepotenze dei fascisti e quella delle incursioni dei partigiani in cerca di qualche cosa da mangiare, prima di tornare a rifugiarsi nei boschi. Il silenzio è rotto solo dal suono del campanile che segna l'ora. Ma quel suono è destinato a confondersi con un altro: una canzone fascista cantata da una colonna di Camicie Nere - in tutto una sessantina - che, con tre camion preceduti da un motociclista, sta risalendo la strada che da Pieve Vergonte porta al paese [7]. Ad attendere le Camicie Nere, quel giorno, non ci sono soltanto i valligiani, ma anche i partigiani garibaldini della brigata Torino, guidati dal capitano moro Domenico Pizzi. Così, poco dopo il suono delle campane e delle canzoni militari lascia il posto a quello delle mitragliatrici e delle bombe, e il drammatico copione della guerra civile in Ossola si ripete ancora una volta.

I partigiani sono veloci e micidiali: nel giro di pochi minuti due uomini vengono uccisi e un'altra quindicina rimangono feriti. I fascisti organizzano una feroce rappresaglia, bruciando le case delle frazioni più vicine al luogo degli spari e rastrellando quanti trovano in strada per gli interrogatori. Gli uomini fuggono, mentre i militi riescono a fermare una cinquantina di persone, abitanti del luogo e donne di passaggio che scendevano a Piedimulera per il mercato. La maggior parte degli uomini cerca di scappare; invece don Rossi decide di non muoversi di casa. Lo aveva deciso da tempo, durante uno dei primi rastrellamenti nazifascisti fatti in paese. Allora egli, fuggendo per i boschi, era scivolato e si era ferito. E per lui quell'evento è come un segno: non avrebbe mai più lasciato il suo posto e la sua gente. Così, quando quella mattina un paesano, Pierino D'Andrea, vedendolo sul balcone di casa, gli suggerisce di fuggire, don Giuseppe gli risponde di no.

È arrestato verso le dieci del mattino e condotto presso la casa De Andrea, sequestrata e trasformata in presidio dai fascisti. La situazione, secondo le ricostruzioni degli ostaggi, sin dall'inizio è critica. Le domande delle Camicie Nere a don Giuseppe vanno in una direzione precisa: per quali motivi le campane suonavano quando la colonna è entrata in paese? Il prete è favorevole alla Resistenza? Nelle omelie, parlava mai di politica?

In questi momenti terribili, don Giuseppe diventa un punto di riferimento per coloro che sono ostaggi con lui. Ad essi dice che lui sarebbe stato il primo a essere ucciso, e quindi raccomanda a tutti di avere fiducia e calma, dicendo che si sacrificherà volentieri per la liberazione di tutti. I fascisti cercano infatti un capro espiatorio, tanto che quando tutti sono rimandati a casa, verso le 18,00 un'altra paesana, Anna Paita, sfidando il coprifuoco con uno stratagemma e fingendo di falciare l'erba, si avvicina alla casa del parroco per pregarlo nuovamente di fuggire. Ma nuovamente don Giuseppe decide di restare. Ad accoglierlo in casa è la sorella Maria, ma poco dopo quattro Camicie Nere arrivano di nuovo a prelevarlo, non gli danno nemmeno il tempo di infilare le scarpe e lo conducono verso le case che avevano occupato quella mattina. Sulla strada, l'ultimo incontro con il fabbriciere della chiesa, Pietro Paola, di rientro dal lavoro in fabbrica insieme a un gruppo di altre tre donne. Sono gli ultimi a vedere don Giuseppe vivo: da quel momento, non si saprà più nulla di lui.

I soldati non danno nessuna risposta nemmeno alla sorella, che la mattina dopo si reca al presidio a chiedere spiegazioni. Solo qualche giorno dopo fanno circolare la voce che a rapido sono stati i partigiani.

Sarebbe passato ancora parecchio tempo senza che si sapesse nulla, se non fosse stato per il coraggio di una giovane castiglionese, Ada Piffero, e per i rimorsi di uno squadrista, soprannominato «Natale». Quest'ultimo, che aveva preso a frequentare la casa della ragazza, la domenica successiva all'omicidio confessa ai Piffero che la responsabilità della scomparsa del sacerdote era della sua brigata: il corpo di don Giuseppe si trovava nel vallone Colombetti, nei pressi dell'abitato, sotto la cappella della Madonnina.

Così Ada può trovare il corpo del sacerdote [8]. Il cranio è quello di chi è stato picchiato sino alla morte; le mani ferite di chi è stato costretto a scavarsi nella terra ghiacciata la fossa. Infine, i segni ben visibili di un colpo di arma da fuoco alla testa.

Al di là del violento pestaggio, è difficile ricostruire nei particolari quello che è accaduto nelle ultime ore di don Giuseppe: se l'omicidio è stato premeditato o se è solo una conseguenza delle torture; se Badiali e Raffaeli avevano ordinato l'esecuzione, o se si trovarono soltanto a dover fare i conti con l'insubordinazione di alcune teste calde della loro brigata. Di certo, essi prendono le distanze dall'omicidio e fanno affiggere in paese un manifesto in cui si dà di nuovo la colpa ai partigiani.

Alla fine della guerra l'unico a essere condannato - il Pm al Tribunale di Novara allora era Oscar Luigi Scalfaro - fu Badiali, con la sentenza del 7 novembre 1946. Dopo aver chiesto scusa alla famiglia e a don Cantonetti, egli scontò solo qualche anno di carcere.

A distanza di anni, rimane ancora nella memoria di quei parrocchiani la testimonianza e il sacrificio di un sacerdote che, anche di fronte al martirio, ha saputo vivere fino in fondo il proposito al quale con semplicità è rimasto fedele per tutta la vita: «Darò quanto ho, anzi darò tutto me stesso per le anime vostre». Questo rappresentare un dono incondizionato per la sua gente, anche quando manca una stretta reciprocità, il biografo di don Giuseppe lo spiega così: «Il vero dramma di don Giuseppe non è stato quello del momento estremo della sua vita, ma le difficoltà incontrate nel ministero, addirittura l'impermeabilità dei cuori, come egli nel suo fervore si esprime, ad accogliere in profondità il Vangelo» [9]. È il dramma di ogni sacerdote che vive la cura di anime sul serio, come ha detto Papa Francesco alla Messa crismale del 28 marzo 2013: «Il buon sacerdote si riconosce da come viene unto il suo popolo; questa è una prova chiara. Quando la nostra gente viene unta con olio di gioia, lo si nota».

L'attualità di don Giuseppe

In che cosa, dunque, e perché il modello di prete di don Giuseppe è di attualità? Secondo il vescovo di Novara, mons. Franco Giulio Brambilla, che il 22 settembre 2013 ha celebrato la Messa nella parrocchia di don Giuseppe a Castiglione Ossola, lo è soprattutto per tre motivi.

Anzitutto «il prete, che don Rossi incarnava, era "per tutto e per tutti"»: è un sacerdote che ha vissuto, oltre alla vicinanza, la dimensione della prossimità. «La parrocchia potrà cambiare le forme, ma non dovrà perdere questo elemento decisivo, che caratterizzò il tempo di don Rossi: dovrà sempre essere "per tutto e per tutti". [...] La porta della chiesa è oggi la soglia più bassa; è cioè la porta più accessibile».

Il secondo motivo è la cura personale. Quel prete modello ha fatto sì che «la parrocchia tradizionale fosse anche "per ciascuno". Non era cioè riferita solo "al quantitativo, ma anche al qualitativo": sapeva valorizzare la storia, la vocazione, l'intuizione di ciascuno, e curare le persone con uno sguardo personale. Questo è sempre stato il frutto vero della parrocchia». Don Giuseppe era un parroco che proprio grazie all'umanità ha costruito la sua storia, insieme alla storia delle famiglie e della piccola porzione di terra che doveva servire.

La terza dimensione è quella di aver avuto a cuore «il privilegio dei poveri quelli che hanno la vita che fa fatica ad andare avanti nelle relazioni. Le relazioni sono oggi quelle che vengono più penalizzate».

Don Giuseppe provoca così anche la vita dei parroci di oggi, affinché costruiscano parrocchie-focolari, dove si generino parole di speranza e di fiducia, soprattutto per chi è più fragile - i giovani e gli anziani -, e che siano il luogo in cui le persone possano fare grandi scelte [10].

La testimonianza lasciata da don Giuseppe fonda il significato del suo martirio, e l'iscrizione posta nella cappella voluta dal vescovo mons. Leone Ossola lo ricorda: «Tramanda alle generazioni che verranno la grandezza della missione sacerdotale nel cruento sacrificio del Martire».

La sua è la storia di un sacrificio voluto e ponderato, che ancora oggi è una grande testimonianza di amore verso i propri fratelli e di servizio al Vangelo. È ciò che sottolinea il delegato episcopale per la causa di canonizzazione, p. Marco Canali: «Nella memoria e nella storia non rimane tanto la sua uccisione barbara per mano vile, che semmai corona e suggella una vita totalmente in tensione verso il Signore, ma la sua quotidiana testimonianza resa a se stesso, a Dio, alle persone. E a noi tutti, dopo cento anni dalla sua nascita». È quanto la Scrittura riassume in un versetto: «Sii fedele fino alla morte, e ti darò la corona della vita» (Ap 2,10).

(La Civiltà Cattolica, 165 (2014), n. 3939-3940, pp. 285-295)

NOTE

1. Il piccolo Giuseppe frequenta assiduamente il catechismo, l'oratorio, il teatro parrocchiale, dove interpreta ilpiccolo Yvonnik, il martire vandeano, nella nota elaborazione del drammaturgo Charles Le Roy-Villars, una figura rimasta impressa in lui per tutta la vita.

2. I testi citati di don Giuseppe Rossi - in parte pubblicati e altri ancora inediti - sono raccolti in due volumetti: Scritti di don Rossi. Oasi ricreative dello Spirito. Annotazioni intime del 1939-1943, a cura di A. L. STOPPA, Novara, Interlinea, 1995; M. CANALI - A. GILARDONI, Don Giuseppe Rossi. «Come chicco di grano macinato per dare frutto», Gorle (Bg) Elledici - Velar, 2012.

3. Don Giuseppe succedeva come parroco, a Castiglione, a due parroci diversi per carattere: don Luigi Rossi, intelligente e intraprendente, e don Fedele Balzano, molto estroso e operativo nelle iniziative legate all'Azione cattolica e alla San Vincenzo.

4. M. PEROTTI, Don Giuseppe Rossi. Un prete martire per la sua gente, Novara, Interlinea, 2012, 219.

5. In una sua memoria, don Giuseppe riassume il suo umano smarrimento di fronte a Dio: «Ma che c'è di certo nella vita? Siamo sotto una legge fatale che ci porta sugli abissi: un istante di vertigine, di ebbrezza che fiacchi la volontà. Dirò anzi che ti prende la volontà di gettarti nel vortice: la follia dell'abisso. Eppure per parecchi anni camminò sicura, dando garanzie per il domani; o forse già dal subcosciente saliva lentamente il demone della perdizione avvicinando l'istante fatale della caduta? Bisognerebbe penetrare nel pensiero per capire il processo della colpa: ma a noi è dato solo di vedere con certezza il termine di un processo lento e segreto. Ed ora avvicinando l'orecchio al cuore della colpevole mi pare di sentire dei singulti, del pianto o meglio del rimpianto di una vita perduta, senza ritorni, per un istante di follia» (17 marzo 1943).

6. Per questo don Giuseppe può concludere nel suo diario: «L'anima nostra è un cristallo di altra natura la cui bellezza si rivela quando è colpito dal sole divino. Ci consoli questa verità: siamo fatti per la luce. Se mai nella vita lemolte vicende tristi hanno sommerso questo divino cristallo, rimane pur sempre un legame di attrazione col sole, il quale a poco a poco riporterà alla superficie l'anima che riprenderà i suoi divini riverberi. Intanto il sole fugge verso il tramonto a rallegrare altre anime e lascia dietro a sé il ricordo nostalgico» (19 febbraio 1943).

7. È la II Compagnia del battaglione «Ettore Muti», che, comandata da Raffaele Raffaeli, nel febbraio del 1945 è di stanza a Pieve Vergonte, e per quel mattino gli ordini al I e II plotone - guidati da Rodolfo Badiali - sono di inviare un manipolo ci uomini a Calasca e a Castiglione per porvi un presidio.

8. «Quel milite - raccontò, nel giorno del primo anniversario dell'uccisione, Ada a don Severino Cantonetti, successore di don Giuseppe - giurò di non essere stato lui a uccidere e che lo avevano condotto laggiù dei suoi compagni, ma che la colpa gravava sul comandante».

9. M. PEROTTI, Don Giuseppe Rossi. Un prete martire per la sua gente, cit., 218 s.

10. Per la ricorrenza del centenario dalla nascita di don Giuseppe, il 22 settembre 2013 si è celebrata una Messa a Castiglione Ossola, paese montano della Valle Anzasca, che appartiene alla diocesi di Novara, nel quale visse il Servo di Dio per sei anni come parroco (1938-45). Alle celebrazioni giubilari era presente don Severino Cantonetti, decano dei parroci della diocesi con 68 anni di ministero e 94 di età.