Mario Pollo, COMUNICAZIONE EDUCATIVA, Elledici 2004

I PRINCIPI CARDINE DELLA RELAZIONE EDUCATIVA

Una delle caratteristiche fondanti la relazione educativa adulta è quella dell'amore per il giovane e il suo mondo, espresso attraverso l'accoglienza e la fiducia incondizionata finalizzata alla trasformazione creativa del presente, in nome del sogno del futuro condiviso dall'educatore e dal giovane. In questo capitolo si tenta di dare alcune indicazioni sulle modalità della realizzazione concreta di questa accoglienza.

L'accoglienza di terzo educativo

Questa espressione un po' ermetica indica che la relazione dell'educatore con il giovane deve essere giocata su un delicato equilibrio tra l'accoglienza incondizionata (modalità relazionale materna) e l'accoglienza condizionata all'effettuazione di alcune prestazioni da parte dello stesso giovane (modalità paterna). In altre parole, questo significa che l'educatore deve far sentire al giovane sia che è amato come attualmente è, sia che deve impegnarsi nel fornire alcune prestazioni, se vuole rispondere alle attese che l'educatore ha nei suoi confronti.

Occorre ricordare, però, che l'accoglienza incondizionata, per potersi realizzare, richiede per prima cosa una sorta di conversione dell'educatore; nel senso che l'educatore deve maturare in se stesso la capacità di cogliere in ogni persona la diversità e l'unicità che la rendono irripetibile.

Si è parlato di conversione, perché questa capacità non è, e non può esserlo, il frutto di una competenza tecnica, bensì di uno sguardo d'amore. Infatti, è solo l'amore che riesce a far cogliere la diversità irripetibile di una persona che, allo sguardo privo di amore, segnato dalla passività delle abitudini, delle categorie interpretative consolidate e dei pregiudizi personali, appare un anonimo, e per questo omologo, abitante dell'indistinto a cui viene dato il nome, un po' fisico peraltro, di massa.

L'espressione «accoglienza» significa, infatti, per prima cosa la messa in valore della originalità e della dignità umana personale dei giovani con cui l'educatore compie l'itinerario formativo.

Come si è detto prima, però, l'accoglienza incondizionata (materna) deve essere accompagnata da quell'accoglienza richiedente (paterna) che, tra l'altro, consente all'educatore di non accondiscendere, in modo acritico e permissivo, agli stili di vita, ai valori e ai bisogni di cui i giovani con cui opera sono portatori. Infatti, si può riconoscere dignità all'originalità umana dell'altro, pur rifiutando e criticando i suoi stili di vita, i suoi comportamenti, le idee e i valori di cui è portatore.

La capacità di valorizzare l'umanità particolare dell'altro, senza rinunciare ad essere per lui uno stimolo critico o essendo, addirittura, l'esigente richiedente di un cambiamento profondo, richiede all'educatore, oltre alla capacità di amare i giovani, una coscienza limpida di sé e una vera empatia, e la capacità di essere per il giovane portatore di futuro.

La coscienza limpida di sé, l'educatore la conquista solo se opera continuamente per migliorare la conoscenza di se stesso, delle proprie potenzialità e dei propri limiti e utilizza la relazione educativa anche a questo fine. Uno degli elementi della conoscenza di sé che l'educatore deve necessariamente sviluppare riguarda la congruenza tra le categorie mentali che egli utilizza per interpretare la realtà e la stessa realtà. Infatti, la conoscenza di sé comprende non solo le dimensioni affettive, emotive, volitive, morali e cognitive, ma anche i presupposti mentali che sono alla base dei processi attraverso cui l'educatore decodifica la realtà.

Questo tipo di conoscenza di sé è frutto di un lungo lavoro, sia interiore che di confronto con gli altri e la realtà in generale. Per quanto riguarda la conoscenza del proprio sé psichico, l'introspezione, la revisione di vita, la correzione fraterna che deriva dai rapporti interpersonali autentici e dalla vita in un gruppo di formazione umana e cristiana sono le vie maestre per poterla raggiungere.

Per questo motivo, è necessario che l'educatore viva non solo con il gruppo che educa, ma partecipi ad un gruppo di «pari» con cui confrontarsi, rivedere i propri atteggiamenti e valutare il senso dei propri comportamenti e, quindi, crescere in umanità alla sequela di Gesù.

La conoscenza, invece, dei presupposti mentali con cui guarda il mondo, l'educatore la può ottenere sia con il rapporto personale con una guida spirituale, sia con una analisi del proprio rapporto con la realtà che segua un percorso che tocchi i tre livelli in cui si articola il significato della comunicazione umana, di cui si è parlato nel primo capitolo, e che lo conduca a una ristrutturazione dei significati del terzo livello e, quindi, a una diversa attribuzione di senso esistenziale agli oggetti che costituiscono il suo mondo.[6]

L'educatore, se vuole avere una coscienza di sé limpida e profonda, deve, come si è detto, essere in grado di comprendere il suo modo di dare senso esistenziale alle cose della sua vita e, quindi, di esplorare il terzo livello della sua comunicazione con se stesso, gli altri e la realtà culturale e naturale che abita.

Per fare questo, deve per prima cosa individuare gli oggetti fisici e mentali che hanno un rilievo nella sua vita. Subito dopo, deve verificare il loro significato, positivo o negativo, nella sua lotta per la sopravvivenza biologica, psichica e spirituale. Infine, deve cogliere il senso per la sua esistenza di quegli oggetti. È questo un percorso non facile, specialmente quando si arriva al terzo livello, tuttavia è l'unico che aiuta la persona a comprendere il suo particolare modo di rapportarsi alla realtà e, quindi, di dare senso all'esistenza.

La persona impegnata a realizzare questo tipo particolare di conoscenza di sé è, indubbiamente, una persona che può realmente mettersi in un rapporto di vera disponibilità all'accoglienza e, quindi, alla conoscenza dell'altro, in quanto ricerca una autentica accoglienza di sé. Infatti, solo chi è in grado di accogliere autenticamente se stesso, e tenta di decifrare il proprio modo personale di rapportarsi alla realtà, è in grado di riconoscere l'irripetibile originalità dell'altro, guardando ad essa con minori pregiudizi.

La fiducia

Complementare all'accoglienza incondizionata è la fiducia' che, come si è visto, è la disponibilità e la capacità dell'educatore a credere e a scommettere che il giovane possiede in sé, magari solo a livello potenziale, tutte le risorse necessarie a realizzare un progetto di vita che liberi pienamente la sua umanità.

La fiducia, per essere un fatto educativamente efficace, non può rimanere nascosta nel cuore dell'educatore, ma, al contrario, richiede una sua forte manifestazione all'interno della relazione educativa. Richiede, ad esempio, il far capire al giovane, più che con le parole con i gesti concreti, che la sua vita, le scelte che egli compie, sono importanti per l'educatore a tal punto che questi è disposto a giocare parte della propria vita perché il giovane possa liberare la pienezza della sua condizione esistenziale.

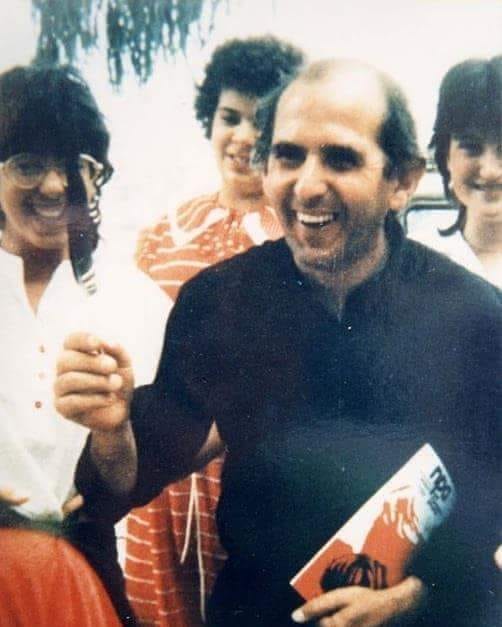

Come si vede, la fiducia è null'altro che un volto dell'amore dell'educatore per il giovane e la sua vita ed è, tra l'altro, la forma moderna del principio educativo di Don Bosco, secondo cui «non solo è importante che i giovani siano amati ma che sappiano di esserlo».

Il modo più concreto di dare fiducia ai giovani, oggi, è quello di restituire loro quel protagonismo che la vita sociale nega loro. Il protagonismo può essere definito come un modo globale, da parte del giovane, di rapportarsi al gruppo educativo che gli consente di scoprire sia la sua identità personale, e quindi la sua unicità individuale, sia la responsabilità del suo agire sociale. Infatti, quando si parla di protagonismo del giovane, si fa riferimento essenzialmente a due dimensioni: quella individuale e quella sociale.

Il protagonismo individuale riguarda, in modo particolare, la possibilità da parte del giovane di percepire il gruppo come luogo della propria autorealizzazione e della connessa scoperta di essere una persona originale e irripetibile.

Il protagonismo sociale riguarda, invece, la partecipazione alla vita del gruppo segnata dalla assunzione di responsabilità, oltre che nei confronti della propria crescita, anche verso quella dei propri coetanei.

I caratteri del protagonismo

Il protagonismo nell'educazione si realizza concretamente nell'abilitare il giovane:

• a progettare iniziative, incontri e attività di gruppo con la conseguente capacità di formulare obiettivi e di individuare gli strumenti e le risorse necessarie per la loro realizzazione;

• ad agire per trasformare la realtà a cominciare da quella del suo gruppo;

i a negoziare, ovvero a scoprire la differenza dell'altro e sviluppare la sua capacità di composizione dei conflitti generati dalla diversità;

• all'assunzione di responsabilità e corresponsabilità attraverso lo sviluppo della sua capacità di rendersi portavoce, oltre che dei propri bisogni, di quelli che, a volte in modo sommerso, vivono i suoi coetanei sia all'interno che all'esterno del gruppo.

Abilitare il giovane al protagonismo è il modo concreto che l'educatore ha a disposizione per manifestare la fiducia e, nello stesso tempo, per combattere quel disagio subdolo e nascosto che affligge molti giovani e che, come dimostrano le analisi sociologiche, è generato dall'assenza di protagonismo degli stessi giovani nella vita sociale attuale.

La dignità educativa degli interessi giovanili

L'accoglienza, da parte dell'educatore, del mondo giovanile si manifesta, oltre che nella relazione di terzo educativo e nella fiducia, anche nel riconoscimento, e quindi nella loro accoglienza, della dignità educativa degli interessi di cui il giovane è portatore. Questo principio consiste semplicemente nella disponibilità dell'educatore a partire, nel cammino educativo, dai concreti interessi del giovane, siano essi ricreativi, del semplice stare insieme, sportivi, culturali o religiosi.

Questo significa che, per l'educazione, e in particolare per l'educatore, non vi sono interessi giovanili di serie A che possono essere accolti, e altri di serie B che debbono essere rifiutati, in quanto ogni interesse, anche il più banale o marginale, ha in sé una qualità educativa che può essere fatta emergere e che può fornire il fondamento al percorso formativo del gruppo. Ogni interesse del giovane deve perciò essere accolto come un potenziale tema generatore del processo educativo.

L'interesse per lo sport, ad esempio, non deve essere considerato solo, in modo strumentale, l'occasione o l'espediente per «catturare» il giovane e portarlo poi verso le attività educative serie, ma già come un luogo in cui è possibile fare educazione e, quindi, in cui avviare una azione educativa che investa il giovane nella sua globalità di persona.

Infatti, uno dei cardini dell'educazione è, appunto, la consapevolezza che è possibile educare tutta la persona del giovane a partire da un frammento della sua esistenza. Come la parte è influenzata dal tutto, così la parte può influenzare e modificare il tutto, in quella circolarità ermeneutica che caratterizza la concezione dell'uomo come sistema.

Se si opera con questa convinzione e, naturalmente, con abilità e efficacia, si vedrà che è possibile senza particolari forzature far nascere nel giovane altri interessi, più evoluti, che forniranno nuovi inneschi all'attività dell'educazione.

La libertà e la complessità del giovane

Un'altra caratteristica della relazione dell'educatore con il giovane, che manifesta oltre all'accoglienza anche la fiducia, è costituito dal riconoscimento della libertà del giovane. Questo riconoscimento significa semplicemente che l'educatore è consapevole che ogni giovane ha un modo diverso, personale, di reagire alle stimolazioni che l'attività educativa del gruppo gli propone. Per questo motivo, ogni azione educativa ha un ampio margine di imprevedibilità e deve perciò rifuggire da quel determinismo che si manifesta nelle «formule prefabbricate», che rendono l'educazione la stanca e noiosa celebrazione di un rito e che non permettono di riconoscere l'originalità e la diversità di ogni persona e di ogni gruppo umano.

Il riconoscimento della libertà del giovane comporta, quindi, da un lato, la progettazione di interventi di educazione originali, ovvero che rispondano puntualmente e creativamente alle particolarità dei giovani a cui si rivolgono e a quelle dell'ambiente in cui avvengono, e dall'altro una continua verifica degli effetti reali che l'azione educativa produce. Questo significa la scelta di un metodo educativo che sia lontano mille miglia da quella concezione di lavoro sui gruppi giovanili basata sull'uso monotono e ripetitivo di determinate tecniche di educazione. Nello stesso tempo il lavoro educativo, per rispettare la libertà del giovane, deve proporre continue verifiche al fine di valutare l'aderenza tra l'intenzionalità educativa e gli effettivi risultati che esso produce.

Al riconoscimento della libertà va affiancato quello della complessità del giovane. Il termine «complessità» indica il pensare al giovane come ad un sistema in cui si intrecciano varie dimensioni e che non è riducibile a modelli interpretativi semplici. L'accettazione della complessità consente di superare alcuni dei vizi ideologici che hanno afflitto l'educazione in questo ultimo ventennio.

L'educazione ha sofferto, infatti, di due paradigmi ideologici che hanno provocato concezioni riduttive del processo educativo e della persona che lo vive.

Il primo di questi paradigmi era ed è costituito dal. pensare all'educando come ad una sorta di monade totalmente isolata dall'ambiente sociale e naturale in cui vive. Questo tipo di ideologia ha provocato un iperindividualismo educativo, che ha prodotto o riflessi negativi sull'adattamento sociale dell'educando, oppure il fallimento della intenzionalità educativa, in quanto l'azione sull'individuo veniva vanificata dai condizionamenti dell'ambiente sociale.

Il secondo paradigma, al contrario, pensa all'educando come ad una sorta di prodotto degli influssi e delle pressioni dell'ambiente sociale e naturale. L'azione dell'educazione che si ispira a questa ideologia trascura l'individuo a favore dell'azione sull'ambiente sociale, in quanto si ritiene che il coinvolgimento del giovane nell'agire sociale sia di per sé un fatto educativo e che la modificazione dell'ambiente sociale produca delle modificazioni nelle persone che lo abitano e, quindi, dello stesso giovane che lo vive.

Accettare là complessità significa operare, simultaneamente, sull'individualità del giovane e sull'ambiente sociale in cui egli vive, attivando il gruppo giovanile nella direzione del lavoro per la trasformazione dell'ambiente.

Tuttavia, il riconoscimento della complessità del giovane va oltre il superamento dei vizi ideologici prima descritti, in quanto mette al centro del processo educativo non solo i processi cognitivi ma anche l'affettività, la corporeità e la spiritualità del giovane, che va infatti considerato un sistema in cui simultaneamente convivono, influenzandosi reciprocamente, soggettività, oggettività, razionalità, emotività, corporeità e spiritualità.

La relazione educativa tiene perciò conto della multidimensionalità in cui si gioca ed è attenta, oltre che al contenuto, alla affettività, alla espressività corporea, al suo significato sociale e al suo senso esistenziale e religioso.

Come si è visto nella rassegna dei principi cardine della relazione educativa, questa, prima di essere un fatto tecnico, è un modo esistenziale di intessere la relazione educatore/educandi che ricerca l'autenticità e che vuole rendere il giovane protagonista del suo farsi uomo. Da questo punto di vista, la relazione che l'educatore offre ai giovani è la compagnia fiduciosa e sapiente di un adulto che mette la sua esperienza esistenziale e culturale al servizio del progetto personale del giovane. Solo dopo aver accettato questa filosofia della relazione educativa, l'educatore può pensare ai termini tecnici del suo agire. Tuttavia, è bene ricordare ancora una volta che questa relazione, per nascere, ha bisogno di una profonda «conversione dell'educatore».

L'ADULTO COME EDUCATORE ASIMMETRICO

Il modo di concepire la relazione educativa ed esistenziale dell'adulto con il giovane, attraverso la reciprocità, l'accoglienza incondizionata e la fiducia, non significa affatto che l'educatore debba porsi in modo simmetrico rispetto al giovane, annullando la differenza di responsabilità, di esperienza e di ruolo che segna le due generazioni. Tutt'altro! L'educatore, infatti, per svolgere efficacemente il suo ruolo educativo deve valorizzare al massimo la distanza generazionale che lo separa dal giovane.

Questa affermazione può sembrare paradossale, visto che la maggior parte dei problemi della comunicazione tra adulti e giovani sono imputati, di solito, a questa distanza generazionale e molti educatori si ingegnano, elaborando più o meno sofisticate strategie, per ridurla o, addirittura, annullarla.

La distanza generazionale come problema che nasce dal tentativo di risolverlo

Nella vita sociale e individuale degli esseri umani, si presentano molti problemi che sono risolvibili semplicemente con interventi di contrasto. Ad esempio, se una casa è fredda è sufficiente riscaldarla per risolvere il problema, oppure se una persona è isolata, si opera per inserirla in una rete di relazioni umane.

Ci sono invece altri problemi in cui il tentativo di contrastarli non fa altro che aggravarli. Uno di questi casi tipici è costituito dal problema della distanza generazionale.

Per comprendere questa affermazione è necessario considerare che questo tipo di problema è presente in tutte le epoche della storia umana, almeno di quelle di cui si ha qualche memoria. In una nota del libro Change di Watzlawick e altri,[3] si può leggere, ad esempio, questo testo di una tavoletta babilonese di argilla di 3000 anni fa: «La gioventù di oggi è corrotta nell'educazione, è malvagia, empia, infingarda. Non potrà mai essere ciò che era la gioventù di una volta e non potrà mai conservare la nostra cultura». Credo che ognuno, con po' di impegno, potrà trovare nei documenti letterari e storici di ogni epoca affermazioni di questo tenore.

La constatazione che il problema della distanza generazionale attraversi, anche se con accenti e importanza diversi, la storia umana, dovrebbe aiutare a comprendere che esso è fisiologico e va accettato, come del resto hanno fatto le civiltà precedenti la nostra.

Infatti, molto probabilmente, la distanza generazionale non è altro che uno dei meccanismi attraverso cui si svolge il processo evolutivo della civiltà umana, ovvero delle culture umane che la costituiscono. Se venisse meno la distanza generazionale, le varie culture vivrebbero una stagnazione di tipo conservatore che, oltre a impedirne l'evoluzione, ne provocherebbe l'involuzione e, quindi, la degenerazione progressiva.

Se si accetta questo approccio al problema della distanza generazionale, si vede che la sua soluzione non consiste affatto nella sua abolizione, ma nella sua valorizzazione ai fini educativi. Questa valorizzazione awiene però solo se, tra l'adulto e il giovane, si instaura una comunicazione di tipo dialogico, in grado cioè di rendere prossima la diversità generazionale senza abolirla. Ora, occorre tenere presente che ogni comunicazione interpersonale, per svilupparsi, richiede che i comunicanti siano da un lato simili e dall'altro diversi. Infatti, la comunicazione tra due comunicanti perfettamente identici è inutile, così come quella tra comunicanti completamente diversi è impossibile. Questo significa che un adulto e un giovane sono nella condizione ottimale per comunicare, in quanto sono abbastanza simili e abbastanza diversi. Ancora una notazione sulla distanza, aut sulla differenza generazionale. La differenza tra le persone, quando può contare su un nucleo di similarità, è sempre produttrice di vita. La vita nello spazio-tempo del mondo si nutre infatti della differenza, come già notava Eraclito all'origine del pensiero filosofico occidentale e come, in tempi più recenti, suggerisce il secondo principio della termodinamica. L'uguaglianza, con il suo volto dell'omogeneità, produce solo morte se non evolve continuamente nella differenziazione. La differenza generazionale non deve quindi essere letta come una imperfezione, ma come uno dei motori della vita e della civiltà umana. Questo non significa che essa non sia faticosa da gestire, scomoda e a volte disperante. Tuttavia ogni evoluzione della condizione umana è sempre frutto di una fatica a cui nessuno può sottrarsi e tantomeno l'educatore.

L'asimmetria educativa come valorizzazione della differenza adulto/giovane

La prima valorizzazione della differenza educatore/educando è prodotta dalla consapevolezza dell'educatore di essere portatore di una responsabilità educativa e di un patrimonio esistenziale e culturale che deve trasmettere al giovane. Questo, tra l'altro, è l'imperativo della conservazione e dello sviluppo della civiltà umana. Questa trasmissione, come si è visto, può avvenire solo perché c'è una asimmetria, una differenza di potenziale, tra l'adulto e il giovane.

La trasmissione da una generazione all'altra del patrimonio culturale ed esistenziale prodotto da una data cultura sociale è, nell'essere umano, l'equivalente della trasmissione delle abilità nell'animale, che, come è noto, avviene quasi esclusivamente per via genetica. Senza questa trasmissione, l'essere umano si troverebbe sprovvisto delle tecniche del vivere, oltre che dei significati che orientano e motivano il suo agire nel mondo. Senza questa trasmissione ogni generazione dovrebbe ricominciare dall'inizio la conquista del suo adattamento all'ambiente, della capacità di sopravvivenza, di pensiero e di controllo di sé e delle condizioni dell'ambiente, e non si avrebbe nessuna evoluzione e alcun progresso.

Questa responsabilità della comunicazione intergenerazionale del patrimonio della cultura, attraverso l'educazione e i processi di socializzazione e di inculturazione, costituisce il fondamento e la necessità della asimmetria delle relazioni educative.

L'asimmetria non è, perciò, nient'altro che l'esplicitazione del dovere dell'adulto di educare e del giovane di essere educato, accettando, almeno nella fase in cui è soggetto ai processi educativi, i vincoli che il passato pone al suo desiderio e alla sua libertà.

Per poter realizzare il discorso della civiltà e della propria autocostruzione, il. giovane non può sottrarsi dall'apprendere ciò che le generazioni precedenti hanno prodotto. Solo dopo che avrà acquisito la cultura sociale che la generazione precedente gli ha proposto potrà, eventualmente, rifiutarla o trasformarla e produrne una nuova e più evoluta.

Tuttavia l'asimmetria, oltre al dovere di trasmettere e a quello di ricevere, propone anche al giovane il dovere di trasformare ciò che ha ricevuto. Infatti, se il giovane si sottrae a questo dovere si limita a mummificare la cultura del passato in un presente in cui la vita tende a spegnersi. Ora, mentre gli adulti tendono alla conservazione, i giovani dovrebbero tendere alla trasformazione. Questo volto della asimmetria è complementare al primo, e solo se esistono entrambi la vita evolve.

L'asimmetria non va perciò confusa con l'autoritarismo del passato nei confronti del futuro, ma deve essere considerata solo come il dono che il passato fa al futuro. Un dono che, se rifiutato, provoca l'inaridimento della vita e non consente all'educazione e alla socializzazione di svolgere la loro funzione di motore della civiltà.

Questo significa che l'asimmetria non postula assolutamente, tra l'educatore e gli educandi, una relazione autoritaria. Infatti, affinché il giovane, oltre alla capacità di ricevere la cultura già fatta, possa elaborare la sua capacità di innovazione, e partecipare quindi alla produzione di nuova cultura, è necessario che la relazione educativa sia sempre fondata sulla criticità e sulla democraticità, ovvero sulla persuasione e sul dialogo.

L'essere educatore comporta, perciò, anche l'acquisizione della capacità di costruire una relazione con i giovani che sia nello stesso tempo asimmetrica, autentica, dialogica, democratica e critica. Per questo motivo essa deve rispettare, accanto all'asimmetria, i caratteri tipici della comunicazione autentica e del dialogo.

LA DEFINIZIONE DELLA COMUNICAZIONE AUTENTICA

La comunicazione interpersonale autentica è quella comunicazione che consente ai comunicanti di essere autenticamente se stessi di fronte all'altro, di non doversi cioè mascherare, nascondendo le parti di sé che si pensa non sarebbero accettate o gradite dall'altro, oppure di non dover cercare di apparire migliori di come si è. Questo perché si sa di venire accettati per come realmente si è.

L'esperienza della comunicazione autentica è importante, perché consente alle persone una crescita personale significativa e anche un superamento di quei limiti che impediscono la piena espressione della loro umanità.

La comunicazione autentica richiede per prima cosa di essere un'interazione, dove la parola interazione indica una comunicazione in cui l'invio del messaggio da parte di uno dei comunicanti è seguito da una risposta (feed-back) da parte di chi lo riceve. Questa risposta, per creare l'interazione, deve comunicare l'effetto che il messaggio ha prodotto in chi lo ha ricevuto.

Nella comunicazione tra le persone esistono tre tipi di feed-back o risposte; due soli sono però quelli che creano l'interazione: l'informazione e la reazione personale.[4]

Informazione

Questo tipo di risposta consiste nella richiesta, da parte di chi riceve il messaggio, di conferma circa la sua esatta comprensione. Ciò avviene tutte le volte che chi ha ricevuto il messaggio, ad esempio, dice: «Se ho ben capito tu vuoi dire che...», oppure: «Sbaglio, o tu affermi che...», ecc. Chi ha inviato il messaggio, quando riceve questo tipo di feed-back, può confermare all'altro comunicante se ha correttamente interpretato il messaggio, oppure chiarirlo ulteriormente eliminando le distorsioni di interpretazione.

Reazione personale

Questo particolare tipo di feed-back è quello in cui chi ha ricevuto il messaggio comunica a chi lo ha inviato l'effetto che il messaggio ha prodotto in lui. Esempi di questo tipo di feed-back sono le espressioni del tipo: «Quello che tu hai detto mi ha profondamente ferito», oppure: «Le tue idee non sono molto convincenti, ma per la stima che ho di te appoggerò la tua iniziativa». Questo tipo di feed-back nella vita quotidiana di solito è soggetto a più o meno radicali censure per i più svariati motivi, uno dei quali è costituito dalle regole della buona educazione o del «bon ton». Spesso però la censura è motivata dal timore di perdere l'amicizia, la simpatia o l'appartenenza ad un dato gruppo sociale. In questo tipo di feed-back, sia quando viene espresso sia quando viene censurato, gioca un ruolo fondamentale l'affettività dei comunicanti.

La reazione giudicante

Questo tipo di feed-back è quello in cui chi riceve il messaggio dà una risposta in cui esprime una valutazione, non richiesta, sul comportamento, sulla personalità o sulle idee di chi ha inviato il messaggio. Esempi di questo tipo di feed-back sono risposte come: «Non ti accorgi che diventi aggressivo tutte le volte che qualcuno cerca di aprirti gli occhi su quella particolare situazione?», oppure: «Forse sei depresso perché domani dovrai riprendere a lavorare».

Di queste tre categorie di feed-back, come già detto, quelle che favoriscono realmente lo stabilirsi di una comunicazione personale in grado di avvicinare le persone, aumentando la loro conoscenza e comprensione reciproca, sono le prime due. Infatti la terza categoria, quella della reazione giudicante, tende ad allontanare le persone, perché tende a far scattare dei meccanismi di difesa in chi riceve questo tipo di feed-back. Può essere utile solo tra persone che hanno già stabilito tra di loro un discreto livello di intimità e che, di comune accordo, cercano di aiutarsi a capire le parti più oscure di se stesse.

L'interazione è importante, perché attraverso di essa le persone aumentano la loro conoscenza reciproca e perché produce sempre un aumento della partecipazione e della coesione dei gruppi umani in cui essa avviene. I gruppi umani più maturi, più uniti e in cui c'è un maggior livello di partecipazione sono, infatti, quelli in cui le interazioni sono molto sviluppate sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.

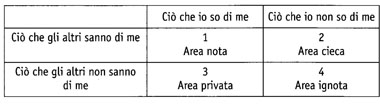

La finestra di Johari

Il modello teorico delle finestra di Johari [5] aiuta a comprendere meglio il ruolo dell'interazione.

Questa finestra rappresenta, infatti, una persona quando comunica, ovvero quando è in relazione con un'altra persona. Secondo questo modello, una persona mentre comunica può essere pensata come ad una finestra composta da quattro parti o aree.

La prima area è quella parte della persona che è simultaneamente nota alla persona che comunica e a quella, o quelle, con cui è in comunicazione. È chiaro che più le persone si conoscono e più quest'area è grande.

La seconda area rappresenta quella parte della personalità di chi comunica che è visibile dalle persone con cui comunica ma non da lui. Si tratta, a livello superficiale, dei tic, degli intercalari caratteristici che la persona usa nel discorso e, a livello più profondo, di quegli aspetti della personalità sgradevoli che la persona che comunica non percepisce ma che, al contrario, gli altri percepiscono assai chiaramente. E la zona d'ombra, della falsa coscienza di sé che ogni persona possiede.

La terza area, quella nascosta, è quella parte più personale intima della persona, fatta dai suoi sentimenti, dalle sue aspirazioni, dai suoi desideri, dai suoi sogni, dai suoi ricordi, dai suoi drammi e dalle sue felicità interiori, che non sono note alle persone con cui entra in comunicazione. È in altre parole la parte privata della persona.

La quarta area, infine, è formata da quella parte della personalità inconscia sia alla persona che comunica sia a quelle con cui è in comunicazione. Pur essendo ignota, questa parte della personalità influenza i comportamenti comunicativi di chi comunica.

L'effetto dell'interazione è quello di allargare l'area nota a spese delle altre tre aree, in quanto permette ad ogni comunicante di far conoscere all'altro parte dell'area nascosta e, nello stesso tempo, di venire a conoscenza anche di parte della propria area cieca, acquisendo quindi una più avanzata coscienza di sé. Oltre a questo, è stato anche notato che buone interazioni favoriscono anche l'affioramento alla coscienza di piccole parti dell'area ignota.

L'interazione, oltre a sviluppare rapporti umani più ricchi e autentici e a far maturare la vita di gruppo, favorisce anche lo sviluppo della presa di coscienza delle persone che la vivono, e quindi fa crescere in esse una più realistica accettazione di se stesse e rende possibile il loro cambiamento in senso evolutivo.

L'interazione non si costruisce immediatamente nei rapporti umani, solo perché la si vuole costruire, in quanto essa è il frutto di una faticosa e lenta conquista. La vita quotidiana non offre molte interazioni, in quanto propone più spesso rapporti di «parallazione», ovvero rapporti basati su comunicazioni monodirezionali, in cui ognuno comunica i propri significati personali soggettivi, senza curarsi se l'altro li percepisce correttamente oppure se, cosa più facile, attribuisce al messaggio ricevuto un proprio significato personale diverso da quello di chi lo ha trasmesso. Questo significa che nella vita quotidiana spesso si crede di comunicare ma, di fatto, si dà vita solo a dei monologhi a due, a tre, a quattro o a enne persone, in cui ognuno dei comunicanti rimane prigioniero della propria soggettività, senza costruire una reale conoscenza fondata sulla costruzione di significati comuni.

Uno degli obiettivi specifici dell'educazione è, invece, quello della costruzione di vere interazioni tra le persone che partecipano al processo educativo e tra queste e gli adulti educatori. Oltre a tutto l'interazione è la misura della coesione e della partecipazione di un gruppo umano. Far maturare un qualsiasi gruppo significa, di fatto, far crescere e sviluppare le interazioni tra i suoi membri. Questo significa che la comunicazione interpersonale autentica e solidale non è solo un problema che riguarda la relazione educatore-educando, ma la vita stessa degli educandi.

La costruzione della comunicazione autentica

Come si è visto, l'interazione costituisce la base necessaria, anche se non sufficiente, da cui si può sviluppare la comunicazione autentica, in quanto consente ai comunicanti sia di migliorare la propria conoscenza reciproca, sia di costruire realmente dei significati comuni. Si è anche visto che l'interazione nasce sempre dall'esistenza al proprio interno del feed-back, senza il quale essa non potrebbe realizzare la sua principale finalità, che è quella di creare un «mondo comune» tra le persone, che renda loro possibile l'unità, senza per questo rinunciare allo sviluppo delle loro originali e irripetibili caratteristiche individuali. Infatti, uno degli scopi dell'interazione, in quanto comunicazione autentica, è appunto la creazione di vincoli di coesione e di solidarietà tra le persone, ma senza che questi soffochino la loro indipendenza di giudizio e la loro libertà di azione.

Questo obiettivo è tutt'altro che facilmente perseguibile, perché la vita sociale, specialmente all'interno dei rapporti educativi e/o terapeutici, normalmente propone forme di comunicazione che o legano gli individui attraverso relazioni che fanno loro smarrire i confini della propria autonomia e della propria libertà o, al contrario, fanno vivere loro delle esperienze comunicative che incrementano la prigione del loro isolamento nella soggettività.

La comunicazione autentica tra le persone anche se non facile è possibile, a patto però di accettare di costruirla attraverso una ricerca paziente che si sviluppi in un cammino faticoso, fatto di successi e di insuccessi, ma comunque arricchente per la personalità umana degli educandi e dell'educatore, specialmente se il cammino condurrà alla meta. Anche l'insuccesso, comunque, al di là dell'amarezza che il non raggiungimento della meta può provocare, è una esperienza evolutiva per gli educatori e per gli educandi che si sono impegnati sinceramente e con generosità nella ricerca della comunicazione/relazione autentica.

Se è vero che il feed-back offre all'interazione la base su cui costruire la comunicazione autentica, è altrettanto vero che esso, da solo, non è in grado di consentirne il raggiungimento. Infatti, la realizzazione di una comunicazione autentica richiede almeno quattro passi o obiettivi intermedi.[6] Questi passi, come si vedrà tra poco, non sono assolutamente degli accorgimenti tecnici, ma altrettante «conversioni» personali che nascendo dall'educatore si estendono al gruppo dei giovani.

La prima tappa è costituita dal riconoscimento e dall'accettazione, da parte della persona, della propria identità personale e, quindi, del proprio progetto personale di vita. Occorre chiarire che questo riconoscimento e questa accettazione dell'identità personale non si esaurisce nella presa di coscienza del proprio corpo, della propria psiche e delle proprie condizioni economiche e sociali. Infatti, essa richiede che la persona scopra il senso e il significato che conferisce alla realtà e che dipende dal modo in cui assume la propria esistenza.

In altre parole, il riconoscimento e l'accettazione di sé dipendono dal senso che si dà al proprio corpo, alla propria psiche e alla realtà socio-economica che si abita.

L'identico corpo, l'identica psiche e le identiche condizioni socio-economiche possono dar vita a differenti progetti esistenziali, a seconda del senso che ad essi viene attribuito da chi li possiede. La scoperta del proprio modo di interpretare la realtà e, conseguentemente, dell'assunzione cosciente e responsabile del proprio progetto di vita, è un passaggio indispensabile nella costruzione della comunicazione autentica. Non è però un paradosso, ma la realtà, la constatazione che questo passaggio viene favorito dalla sperimentazione delle interazioni, nel senso che la ricerca della comunicazione autentica aiuta la persona a raggiungere questo risultato. La seconda tappa è data dal riconoscimento e dall'accettazione dei limiti e delle possibilità che la realtà offre. In altre parole, questo significa che la persona deve sviluppare una concezione realistica del mondo e della vita e, quindi, riformulare il proprio adattamento all'ambiente naturale e sociale in modo da poter esprimere il massimo di se stessa all'interno delle condizioni sociali, economiche, culturali e naturali in cui vive.

La terza tappa viene raggiunta, invece, con il riconoscimento e con l'accettazione integrale degli altri e della loro identità e dei loro progetti di vita. Questo significa non solo la conquista della tolleranza, ma la capacità di capire gli altri, di interpretare cioè correttamente il loro modo di porsi nei confronti di se stessi, degli altri e del mondo. Questo esige uno sforzo di decentramento, un mettersi «nei panni» degli altri, cercando di capire il senso che questi danno della propria vita, di se stessi e delle proprie azioni.

La quarta tappa è la decisione a cooperare, ovvero a vivere un rapporto solidale, di mutuo aiuto, con gli altri al fine di favorire il proprio e l'altrui cambiamento verso una forma più autentica di vita. Questo significa che la comunicazione scopre, al di là del rapporto Io-Tu, quello del Noi. È questa indubbiamente la fase finale del cammino verso la costruzione di una comunicazione interpersonale autentica. Tuttavia, perché queste tappe siano raggiunte, è necessario che la persona eviti, mentre comunica, tre comportamenti.

Il primo comportamento è costituito dall'evitare ogni giudizio di valore sull'altro. Dare un giudizio di valore significa, infatti, non accogliere l'altro nell'immediatezza e nella genuinità del suo vissuto, bensì in funzione del proprio personale sistema di valori, oltre che dei propri pregiudizi e immagini stereotipe della realtà.

L'unico modo per superare questo modo di percepire l'altro, consiste nel considerare i propri giudizi di valore informazioni sulla propria identità e sul proprio progetto di vita.

In pratica questo vuol dire che se nei confronti di una persona emetto un certo giudizio di valore, questo giudizio lo devo utilizzare per capire il mio modo di dare senso alla realtà. Dal mio modo di giudicare non devo pretendere quindi la conoscenza degli altri, ma solo di me stesso. Questo modo di porsi nei confronti degli altri favorisce normalmente i primi tre passi, e quindi la crescita della comunicazione interpersonale.

Il secondo comportamento da evitare riguarda l'applicazione di etichette a sé e agli altri, magari sulla base di teorie psicologiche o di modelli culturali. Dire di una persona che è introversa significa che, invece di capire quella persona sulla base del suo comportamento concreto nel rapporto di comunicazione, si cercherà di osservare in quella persona i comportamenti e gli atteggiamenti che confermano l'etichetta che le si è data. Etichetta che fa sì che quella persona diventi simile a una moltitudine di altre persone, e che le sue caratteristiche più particolari e uniche diventino praticamente invisibili.

Lo stesso discorso vale anche nei confronti di se stessi. Darsi un'etichetta significa limitare la propria capacità di capire il proprio modo di essere e di dare senso alla vita.

Il terzo comportamento che occorre superare riguarda il considerare l'Io e il Tu che entrano in comunicazione come un accostamento più o meno accidentale di due entità separate. Occorre a questo proposito ricordare che l'Io e il Tu possono entrare in comunicazione solo perché esiste un Noi che viene prima dell'Io e del Tu.

Se non esistesse un Noi (natura, società, cultura) non esisterebbe alcun Io e alcun Tu, perché l'uomo non maturerebbe la sua coscienza, la sua libertà e la sua autonomia personale. Il bambino conquista il suo Io e diventa uomo solo perché c'è un Noi che si prende cura di lui, lo nutre, lo educa, gli insegna il linguaggio e lo introduce in una data società e cultura sociale.

Tra gli uomini esiste un Noi che è sottostante al loro Io, anche se occorre sottolineare che è attraverso i rapporti Io-Tu che viene continuamente trasformato e ricostruito il Noi.

IL DIALOGO EDUCATIVO

Come si è visto, la comunicazione interpersonale autentica, e quindi la relazione solidale, non è ottenibile «tecnicamente» dall'educatore con qualche espediente più o meno complicato, ma è il frutto di un lavoro di trasformazione personale, compiuto insieme agli altri.

La comunicazione autentica, tuttavia, per realizzarsi pienamente, deve raggiungere un ulteriore obiettivo. Deve cioè arricchirsi della dimensione tipica del dialogo. La dialogicità, infatti, è l'unica forma di comunicazione umana che rispetta e valorizza la diversità dei comunicanti, diversamente dalla dialettica che, invece, l'abolisce.

Per questo motivo si richiede che la comunicazione promossa dall'educazione sia interattiva, autentica, solidale e dialogica.

Ciò significa che essa deve rispettare i caratteri tipici del dialogo, che sono: la reciprocità, l'introiezione dell'immagine dell'altro, la terziarietà del messaggio, la ciclicità, il riferimento all'esperienza e la capacità di divenire spazio del dialogo.[7]

L'ascolto

Il principio dell'ascolto è semplicemente l'affermazione, apparentemente banale, che il tempo della trasmissione deve essere sempre seguito dal tempo della ricezione. Questo significa che ogni partner del dialogo non deve solo preoccuparsi di emettere messaggi, ma anche di produrre dopo di esso spazi di silenzio in cui poter ascoltare i messaggi dell'altro. Senza il ritmico alternarsi di emissione e di ricezione infatti nessun dialogo può avvenire.

Tuttavia produrre spazi di silenzio non deve essere semplicemente inteso come un passivo tacere, bensì come un'azione tesa a produrre la conoscenza dell'altro. Questo significa che il silenzio è il far tacere se stessi, la propria visione del mondo, le proprie precomprensioni, i propri pregiudizi per cercare di cogliere l'altro nella sua autenticità e, soprattutto, collocandosi dal suo punto di vista.

Il silenzio è la capacità di contemplare l'altro, creando però le condizioni perché questi possa esprimersi nella sua autenticità e non sia troppo condizionato dalle attese degli altri nei suoi confronti. Quante volte nelle relazioni umane, specialmente in quelle tra un adulto educatore e un giovane, i partner non manifestano in modo autentico se stessi, ma cercano invece, magari inconsciamente, di presentarsi in conformità all'immagine che pensano che l'altro desideri che essi abbiano.

L'azione del silenzio è necessaria sia per mettere in valore l'identità dell'altro, sia per rendere fattibile il dialogo. Infatti, un principio fondamentale del dialogo è costituito dalla constatazione che esso è possibile solo se i dialoganti hanno in sé l'immagine dell'altro.

L'introiezione dell'immagine dell'altro

Senza l'interiorizzazione di una corretta immagine dell'altro nessun dialogo è, di fatto, possibile. Le incomprensioni e l'incapacità di stabilire un dialogo sono spesso il frutto della interiorizzazione di una immagine distorta o carente dell'altro. Questo significa che il dialogo deve essere preceduto da un processo conoscitivo in cui i protagonisti cercano di costruirsi una corretta immagine dei partner del dialogo.

L'educatore, per poter dialogare con gli educandi, deve cercare di conoscere in profondità sia la condizione sociale e culturale in cui vivono i giovani con cui opera, sia la storia e la particolare identità personale di ognuno di essi. La conoscenza dei giovani e del loro mondo non serve quindi all'educatore solo per formulare correttamente gli obiettivi del suo intervento, ma anche per poter stabilire con loro quella asimmetria della prossimità che è tipica dell'autentico dialogo tra un adulto e un giovane.

Nello stesso tempo, l'educatore deve fornire ai giovani la conoscenza del mondo adulto che egli abita e quella sua personale, per fare in modo che l'immagine che i giovani si fanno di lui sia la più corretta e autentica possibile.

Il riferimento all'esperienza

Alcuni educatori, constatata la diversità della loro cultura e dei loro linguaggi rispetto a quella dei giovani con cui lavorano, non sanno come ovviare a questo problema comunicativo aut relazionale se non attraverso l'assunzione della cultura e dei linguaggi giovanili, oppure cercando di far assumere ai giovani, in modo astratto e forzoso, la propria cultura e i propri linguaggi.

Questa strategia comunicativa, oltreché ingenua, non è normalmente produttiva in quanto non riesce a dar valore alla differenza adulto/giovane. Infatti questa strategia mira ad abolire la differenza. La soluzione corretta, in grado di valorizzare invece la differenza di linguaggio dei comunicanti, la si ha quando la comunicazione educatore-educandi ha come riferimento un'esperienza comune. È infatti la riflessione intorno ad una esperienza comune quella che consente ai differenti linguaggi di confrontarsi e di scoprire i codici della traduzione reciproca dell'uno nell'altro. Questo consente infatti ai comunicanti di tradurre nel proprio linguaggio quello dell'altro e nello stesso tempo di acquisirlo. Il dialogo richiede sempre il riferimento ad esperienze fisiche o mentali comuni.

Anche il racconto di una storia può costituire una esperienza comune tra narratore e ascoltatore in grado di supportare il dialogo che si sviluppa a partire da essa.

Il fare esperienze comuni, ovvero il vivere degli eventi insieme e verbalizzarli, è l'unica via attraverso cui l'educatore può dialogare e far comprendere ai giovani i linguaggi e la cultura del suo mondo adulto. Insieme è l'unico modo che ha a disposizione per comprendere direttamente la cultura e i linguaggi giovanili.

Il fare esperienza è uno degli elementi centrali della relazione di educazione, oltre a consentire la costruzione del terzo testo.

La terziarietà del testo

Dietro questa espressione alquanto ermetica vi è il principio secondo cui è necessario, affinché il dialogo si realizzi, che il «messaggio» trasmesso e quello ricevuto formino, da un terzo punto di vista, un unico messaggio. Questo significa che il messaggio che l'educatore trasmette deve essere strutturato in modo da consentire una corretta traduzione nel linguaggio del ricevente. Un educatore che parla con un giovane deve cioè essere in grado di prevedere come questi tradurrà ciò che egli dice nel suo linguaggio. Dunque l'educatore deve, pur rimanendo all'interno del proprio linguaggio, formulare il. suo discorso in modo che la traduzione non tradisca eccessivamente ciò che egli vuole comunicare.

Questo è molto distante da quei modi della comunicazione intergenerazionale che prevedono che l'educatore debba abbandonare il suo linguaggio adulto per mettersi a scimmiottare il linguaggio e le forme del comunicare tipici della cultura giovanile.

Questo poi è anche un modo sia per dare fiducia al giovane, per fargli comprendere che egli possiede gli strumenti linguistici e culturali per dialogare adeguatamente con l'educatore e con l'adulto in genere, sia di sviluppare la sua competenza linguistica.

Tutto questo avviene però solo se, con l'aiuto dell'esperienza, l'educatore e il giovane hanno costruito il terzo testo.

La ciclicità

Il dialogo richiede anche, per potersi svolgere, che quando uno dei due comunicanti è in fase espansiva, l'altro sia in intervallo. Questo significa, ad esempio, che quando un comunicante è nella fase euforica, ovvero è in una fase di forte e intensa espressività, l'altro deve essere in una fase depressa, ossia deve essere in una posizione di silenzio e di ascolto. Infatti, due comunicanti entrambi euforici o depressi non riescono a dialogare. Nel primo caso, perché si sovrappongono, nel secondo perché creano un clima di faticoso e imbarazzato silenzio.

Capita, invece, alcune volte, o magàri anche spesso, che le persone in relazione abbiano entrambe contemporaneamente una voglia sfrenata di dire delle cose, di esprimersi e non abbiano la pazienza di lasciar esaurire la emissione dell'altro prima di avviare la propria. Il risultato sono quelle chiacchiere rumorose e caotiche in cui ognuno comunica solo con se stesso e non è in grado di ascoltare l'altro.

Quando il giovane è in fase euforica, l'educatore deve deprimersi, ovvero deve mettere al centro del suo comportamento la tutela delle condizioni che assicurano al giovane l'espressione e l'ascolto.

Divenire spazio del dialogo

Ogni partecipante al dialogo è, nello stesso tempo, partner del dialogo e spazio del dialogo. Lo spazio del dialogo, infatti, non è esterno ma interno ai comunicanti. Sono i comunicanti che creano un maggiore o un minore spazio del dialogo.

Questo significa che lo spazio del dialogo è qualcosa di interiore dei comunicanti prima ancora di essere il frutto di situazioni e di circostanze a loro esterne. Il dialogo è frutto di una scelta personale, e solo in seconda istanza lo è delle condizioni favorevoli o sfavorevoli in cui esso si svolge.

Dunque, per creare una condizione di dialogo con gli educandi, l'educatore deve operare per creare dentro di sé e dentro gli educandi lo spazio in cui il dialogo possa svolgersi. Questa azione, normalmente, è il frutto di tutte quelle descritte in precedenza.

NOTE

1 Watzalawick P., Beavin H. J., Jackson D. D., Pragmatica della comunicazione umana, Astrolabio, Roma 1971.

2 LUFT J. Dinamica delle relazioni interpersonali, Isedi, Milano 1975.

3 Watzlawick P., Weakland J. H., Fisch R., Change, Astrolabio, Roma 1974, p. 47.

4 LUFT J., Dinamica delle relazioni interpersonali, cit.

5 LUFT J., Dinamica delle relazioni interpersonali, cit.

6 Ayestaran Etxeberria S., Psicoterapia esistenziale di gruppo, Cittadella editrice, Assisi 1983.

7 Lotman J. M., La semiosfera, Marsilio, Venezia 1985.