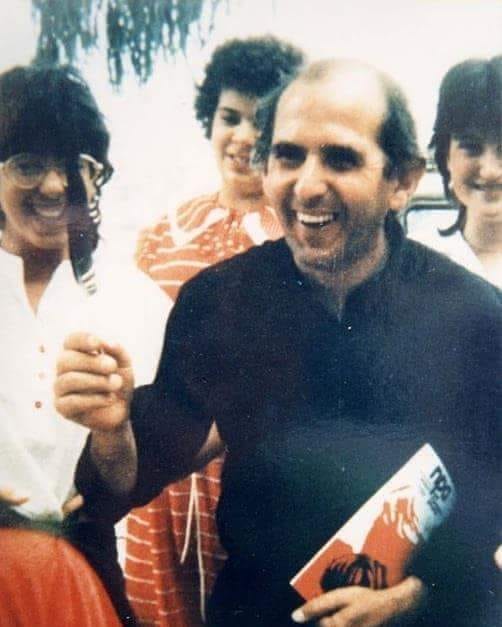

L'uomo, immagine

e somiglianza di Dio

Giuseppe Barbaglio

Parlare di antropologia biblica vuol dire fare due discorsi distinti. Il primo, di marca prettamente culturale o anche filosofica, riguarda la visione che i protagonisti della Bibbia, non diversamente dai loro conterranei e contemporanei, avevano dell'uomo. Il secondo invece, di segno propriamente teologico, è incentrato sulla comprensione dell'uomo offerta dalla parola di Dio. Questa infatti, disvelando il volto di Dio, nello stesso tempo disvela l'uomo a se stesso, partner di un dialogo impegnativo e qualificante. Per intenderci potremmo parlare di antropologia scientifica o prescientifica e di antropologia rivelata, l'una intenta a evidenziare le strutture essenziali dell'uomo, l'altra impegnata a disvelare il senso profondo della sua esistenza.

Non si pensi però che i due discorsi viaggino su binari paralleli destinati a non toccarsi mai. In realtà, la rivelazione divina interessata al destino di vita e di morte dell'uomo parla in una data cultura antropologica. Così, se la percezione culturale vede l'uomo essenzialmente quale io interiore e spirituale, il progetto divino di salvezza non potrà che riguardarlo in quanto tale; se invece è l'uomo pensato in termini di grandezza psicofisica, la salvezza promessa e sperata si estenderà alla sua dimensione corporea. Merita una parola di precisazione anche il termine «antropologia» al singolare. Per esattezza, bisognerebbe parlare di «antropologie» bibliche, perché i testi della Prima Alleanza (come pure del resto quelli della Seconda) offrono molteplici comprensioni antropologiche sia sul piano culturale sia in ambito' teologico. Infatti, per quanto attiene alle strutture essenziali, è prevalente una concezione compatta dell'uomo, compreso come unità e totalità psicofisica: una grandezza strettamente unitaria, eppure complessa, sfaccettata, pluridimensionale, tale per cui i termini «anima» (nefesh/psyche), «carne» (basar/sarx), «spirito» (ruah/pneuma) e «corpo» (soma) indicano non parti di un composto più o meno accidentalmente formato, ma aspetti diversi e complementari della stessa realtà, come si dirà subito.

In tale concezione antropologica, di marca semitica, a differenza di noi, non si dice che l'uomo ha un'anima, un corpo, uno spirito, bensì che e un anima, un corpo/una carne, uno spirito, cioè rispettivamente un essere vivente, un soggetto mondano, caduco e mortale, una persona dotata di scintilla divina vitale. Ma vi sono testi biblici, per esempio il libro della Sapienza, che attestano la presenza di un'antropologia dicotomica di ispirazione greca, esattamente là dove l'anima umana (1,syche), contrapposta al corpo (soma), sopravvive alla morte ed è compresa come una sostanza autosufficiente. L'uomo finisce così per essere essenzialmente un io spirituale capace di trascendere il tempo e lo spazio terrestri. Ecco un passo significativo di Sapienza 9,15: «Perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima e la tenda terrena opprime la mente piena di sollecitudini».

Ma anche il volto dell'uomo illuminato dalla parola rivelatrice di Dio non appare con lineamenti del tutto unitari e pure in tale prospettiva sembra di dover parlare di «antropologie» bibliche. Per attenerci all'ambito della Prima Alleanza, possiamo rilevare che, accanto a una visione ottimistica delle possibilità dell'uomo di rispondere positivamente alle richieste della legge divina, abbiamo per esempio Geremia ed Ezechiele convinti di uno smarrimento radicale della persona umana, che ha perduto la capacità di dirigere i suoi passi sulle vie del bene e ha dunque bisogno che le sia tolto dal petto il cuore (centro decisionale dell'uomo) di pietra, insensibile e impermeabile, per esservi trapiantato da Dio un cuore di carne, disponibile e aperto.

Le strutture bibliche dell'uomo

Alla domanda quali siano le strutture essenziali dell'uomo, i testi della Prima Alleanza rispondono di regola con le tre categorie fondamentali di «anima», «carne», «spirito», volendo così dire che è un vivente, un essere fragile e corruttibile, una realtà animata da vivificante scintilla divina.

Essere vivente - Chiara appare in proposito la testimonianza di Gn 2,7: «Allora Jhwh-Elohim modellò l'uomo con la polvere del terreno e soffiò sulle sue narici un alito di vita; così l'uomo divenne un essere vivente (nefesh hajjah)». In quanto dotato di vita, l'uomo fa parte del vasto novero degli esseri viventi, tra cui per esempio i pesci, come dice Gn 1,20: «Ed Elohim disse: "Brulichino le acque d'un brulichio d'esseri viventi (nefesh hajjah)"». Ma a differenza degli altri animali l'uomo possiede pure la vita psichica, per cui desidera, gioisce, ama... Così Pr 21,10 dice che l'anima dell'empio tende il suo desiderio verso il male. L'anima del cantore del salmo 86,4 è rallegrata dalla gioia. L'amore vicendevole di Davide e Gionata fa delle anime dei due amici una sola anima (lSam 18,1-3). Il grande comandamento della legge è di amare il Signore con tutta l'anima (Dt 6,5).

Con la morte, l'uomo cessa di essere una realtà vivente; privo della vita, scende nello sheoi, luogo sotterraneo, dove sussiste come larva umbratile e spettrale, lontano da Dio, Signore della vita. E la speranza in questo orizzonte antropologico sarà declinata in termini di risurrezione dei morti, che passeranno dalla non-vita dello sheoi alla vita nuova dell'era escatologica o finale.

Essere terrestre, fragile, corruttibile e mortale - È la sfaccettatura espressa nel vocabolo «carne» (basar/sarx). Il cantore del salmo 78 medita sugli uomini che «sono carne, un soffio che va e non ritorna» (v. 39). Il Secondo Isaia afferma che in quanto essere carnale l'uomo è~«come erba e ogni sua gloria è come il fiore del campo. L'erba si secca, il fiore appassisce» (Is 40,6-7). Nel libro di Giobbe leggiamo: «Se egli [Dio]... ritirasse a sé il suo spirito e il suo respiro, morirebbe all'istante ogni creatura (= ogni essere vivente] e l'uomo ritornerebbe in polvere» (34,14-15).

Per questo è saggio confidare in Dio, non nell'uomo che è impotente a salvare sé e gli altri (SaI 56,5). C'è infatti netta antitesi tra la potenza di Dio e la debolezza costitutiva dell'uomo, potenza e debolezza espresse con i vocaboli contrapposti di «spirito» e di «carne»; si veda Isaia, che così motiva il suo appello a porre la fiducia soltanto in Jhwh, non in alleanze militari con l'Egitto: «L'egiziano è un uomo, non un dio, i suoi cavalli sono carne, non spirito» (31 ,3).

Essere animato dalla vivificante scintilla divina - Sopra si è visto che l'uomo è essere vivente; ma tale è in quanto ha ricevuto da Dio, fonte della vita, il soffio vitale, detto ora ruah (spirito) ora neshama hajjim (soffio di vita). In Gn 2,7, citato sopra, leggiamo: «...e soffiò sulle sue narici un alito di vita (nishmat hajjim)». In Gb 34,14-15 viene affermato che l'uomo morirebbe se Dio «ritirasse il suo spirito (ruah) e il suo respiro (neshamah)». I due vocaboli ritornano in Gb 33,4: «Lo spirito di Dio mi ha fatto, e il soffio dell'Onnipotente mi ha dato la vita».

Con la categoria «spirito» poi l'Antico Testamento indica il principio della vita morale e religiosa dell'uomo, che è dunque in stretta relazione con Dio. In proposito appare esemplare la ripetuta promessa divina proclamata da Ezechiele:

Jhwh darà ai membri del suo popolo, che farà ritornare dall'esilio, uno spirito nuovo, per cui diventeranno obbedienti ai suoi comandamenti (Ez 11,19-20; 36,26-28). Più tardi il Secondo Zaccaria si esprimerà in termini analoghi: «Effonderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme uno spirito di pietà e d'implorazione; essi si volgeranno a me che hanno trafitto e piangeranno su di lui come si piange sopra un figlio unico» (Zc 12,10).

La comprensione teologica dell'uomo

Partendo dalla fede originaria in Dio creatore del popolo, ben presto Israele giunse a credere che il suo Signore è anche creatore del mondo e dell'umanità: un articolo del credo capace di suscitare una precisa comprensione religiosa dell'uomo, riassumibile nelle seguenti polarità.

Immagine di Dio - È alla tradizione sacerdotale, cui risale Gn 1, che dobbiamo questa suggestiva definizione dell'uomo quale creatura divina. Ecco le parole del primo racconto creazionistico della Genesi: «Facciamo l'umanità a norma della nostra immagine, come nostra somiglianza, affinché possa dominare sui pesci del mare e sui volatili del cielo, sul bestiame e sulle fiere della terra e fin su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Ed Elohim creò gli uomini a norma della sua immagine; a norma della immagine di Elohim li creò; maschio e femmina li creò» (Gn 1,26-27). La formula con tutta probabilità sta a definire l'uomo copia fedele di Dio, rappresentativa dell'originale in terra; e come conseguenza si ha che egli esercita per procura un diritto di signoria universale sul creato, proprio del Creatore. Infatti, se è chiamato a dominare sugli animali, che apparivano allora i veri rivali dell'uomo, a maggior ragione la sua signoria si eserciterà sul mondo inanimato.

Si tratta di una definizione che vale parimenti dell'uomo e della donna, come dice letteralmente il testo genesiaco. Dunque, quanto agli essenziali rapporti con Dio e con il mondo, non si dà differenza alcuna tra maschio e femmina. D'altra parte il testo intende sottolineare che non si può parlare di umanità al di fuori della bipolarità sessuale maschile e femminile: l'uomo è immagine di Dio in quanto essere comunicativo, che dialoga con il suo Signore e con il partner dell'unione umana più elementare.

Che sia in predicato una connotazione inerente alla natura umana e quindi inalienabile, appare senza ombra di dubbio in Gn 5,3, altro passo sacerdotale, che in realtà ne afferma la trasmissione da padre in figlio: «Quando Adamo ebbe centotrent'anni generò un figlio a sua somiglianza, conforme alla immagine sua e lo chiamò... Set».

Sul piano etico, poi, sempre secondo la tradizione sacerdotale, consegue il dovere morale di esclusione di ogni attentato alla vita dell'uomo: «Chi sparge il sangue di un uomo, per mezzo di un uomo il suo sangue sarà sparso; perché quale immagine di Elohim ha egli fatto l'uomo» (Gn 9,6). Sull'omicidio cade dunque un terribile interdetto di origine arcaica con motivazione teologica: l'intangibilità di Dio si ripercuote sulla sua copia che è l'uomo. In una parola, l'omicidio è gesto sacrilego ed empio.

Il tema riappare nella letteratura sapienziale, in Sir 17,1-4 e in Sap 2,23-24. Il primo testo coniuga la caducità umana, vista sulla linea del secondo racconto creazionistico di Gn 2, e la grandezza dell'uomo creato a immagine divina e dominatore del mondo, in conformità al primo racconto della creazione di Gn 1.11 passo della Sapienza invece interpreta la formula tradizionale dell'uomo immagine di Dio in chiave d'immortalità, donata nell'Eden, ma messa a repentaglio dal peccato e di conseguenza dalla morte. Da naturale, l'essere immagine di Dio diventa così dipendente dalle scelte positive e negative dell'uomo.

Per ultimo si veda il salmo 8, che riprende la prospettiva di Gn 1,26-27 anche senza il motivo espresso dall'immagine: «Quando contemplo i cieli, opera delle tue mani, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo ché ti ricordi di lui? Che cos'è il figlio d'uomo ché diluiti prendi cura? Sì, di poco l'hai fatto inferiore ai celesti e di gloria e di onore tu lo circondi; qual signore l'hai costituito sulle opere delle tue mani; tutto hai posto sotto i suoi piedi» (vv. 4-7).

Origine edenica - Il racconto creazionistico di Gn 2-3, proprio della tradizione jahvistica, appare incentrato in senso antropologico a tal punto che la creazione del cosmo costituisce solo il quadro in cui ha origine l'uomo. Questi viene plasmato da Jhwh come la creta dal vasaio, fatto con la polvere del suolo (2,7). Per questo è un essere mortale: «Finché tornerai nel suolo, perché da esso sei stato tratto, perché polvere sei e in polvere devi tornare» (Gn 3,19). Coltivatore e custode del giardino dell'Eden (2,15), finirà poi per strappare con fatica alla terra il proprio sostentamento (3,17-1 9a). Infine la bipolarità maschile e femminile lo specifica non solo come dato biologico e psicologico, ma anche come vocazione divina alla comunione matrimoniale (2, l6ss). Soprattutto la tradizione jahvistica tiene a evidenziare il fatto che diversa fu la situazione originaria dell'umanità, uscita pura dalle mani del Creatore, rispetto alla sua misera condizione storica.

Finitezza creaturale e dipendenza dal Creatore - L'articolo del credo israelitico, «l'uomo è stato creato da Dio», incide sull'autocoscienza della persona e sul senso profondo che riveste la sua esistenza. Essendo creatura, ogni sua pretesa di orgogliosa e titanica autoaffermazione lo condanna all'inautenticità più alienante; vive invece nella verità quando accetta e riconosce la sua condizione di creaturale finitezza e dipendenza dal Creatore. Si veda in proposito quanto scrive Ezechiele del re di Tiro, potente, ricco e dominatore del mondo, orgoglioso fino all'autodeificazione e perciò umiliato dalla mano di Jhwh. In realtà si tratta di una figura tipica e rappresentativa: «Pòiché il tuo cuore si è esaltato fino a dire: sono un dio, su un seggio divino io regno nel cuore del mare; e, mentre sei un uomo e non un dio, hai fatto del tuo cuore un cuore divino..., io ti disonorai cacciandoti dal monte di Dio! Ti feci perire, cherubino guardiano, cacciandoti via dalle pietre di fuoco! Il tuo cuore s'inorgoglì per la tua bellezza; perdesti la sapienza a causa del tuo splendore. Ti gettai a terra» (Ez 28,2.16-17).

Di Isaia conosciamo un'analoga satira contro il re mesopotamico del tempo, che inebriato della sua potenza oso autodeificarsi, ma venne svergognato nella morte dalla sua discesa nello sheoi al pari di tutti i mortali (Is 14,3ss). Lo stesso profeta sottolinea come nel giorno del Signore, disvelativo del volto di Dio e del volto dell'uomo, questi verrà umiliato e Jhwh esaltato (Is 2,9-18). In altre parole, i sogni infantili di onnipotenza appariranno fallaci illusioni; all'uomo che si è autodeificato sarà tolta la maschera.

D'altra parte, il mondo creato è a servizio dell'uomo, costituito da Dio re dell'universo. Il riconoscimento della creaturalità del mondo è sicuro antidoto contro la sua adorazione. Se l'uomo piega le ginocchia davanti a Dio eviterà di piegarle di fronte alle cose e ai potenti della terra. Per questo in Israele la polemica antidolatrica è stata così energica. In ogni modo è a Sap 13-14 che dobbiamo la più espressa coordinazione tra negazione del Creatore e adorazione idolatrica del mondo: «Veramente sono vani per natura tutti gli uomini che ignorano Dio e che dai beni visibili non furono capaci di conoscere colui che è, né, considerando le opere, seppero riconoscere l'artefice, ma o il fuoco o il vento o l'aria veloce o la volta stellata o l'acqua impetuosa o i luminari del cielo stimarono dèi, governatori del mondo. Se, dilettati dalla loro bontà, hanno ritenuto dèi tali cose, sappiano quanto più buono di loro è il Signore, perché chi li ha creati è la sorgente della bontà» (Sap 13,1-3).

Della sua creatura il Creatore si prende cura - Già si ècitato il salmo 8 che esalta la grandezza dell'uomo voluta dal Creatore e il fatto che questi gli sia costantemente vicino. Il salmo 104, da parte sua, celebra l'iniziativa di Jhwh che fa fruttificare la terra a vantaggio dell'uomo (vv. 14-15). Nel racconto di Caino e Abele (Gn 4,1 ss) il Signore appare non solo il difensore e il vindice della vittima del violento, ma anche il protettore dell'omicida contro i vendicatori. Il libro della Sapienza in maniera originale esalta la sapienza divina per la sua filantropia: «La sapienza è uno spirito che ama l'uomo» (1,6); «In essa c e uno spirito intelligente,... benefico, amante dell'uomo» (7,22-23). Sap 11,24-26 allarga il quadro a tutte le creature: «Ami tutte le cose che esistono e niente detesti di ciò che hai fatto, perché se tu odiassi qualche cosa, neppure l'avresti formata. E come potrebbe sussistere una cosa, se tu non volessi, o conservarsi ciò che non è stato da te chiamato? Ma tu hai pietà di tutte le cose, perché sono tue, Signore amante della vita».

Le contraddizioni dell'esistenza umana

La vasta letteratura sapienziale d'Israele manifesta uno straordinario interesse umanistico. Al centro sta infatti l'uomo, più esattamente il singolo e l'individuo, alle prese con il problema centrale dell'esistenza: è possibile, e come, costruirsi una vita piena e raggiungere la felicità terrena? Cercando di dare una valida risposta, i saggi hanno fatto ricorso alle risorse della ragione e soprattutto all'attenta osservazione della realtà.

Possiamo distinguervi una corrente ottimistica e una visione più critica, venata o sostanziata da pessimismo esistenziale.

La prima è presente nella tradizionale sapienza israelitica, espressa soprattutto nei Proverbi. Ritiene e insegna che esistono e sono conoscibili e praticabili i sentieri capaci di portare, qui e adesso, l'uomo alla sua piena realizzazione. Basta scoprirli e percorrerli con impegno, mettendosi alla scuola dei riconosciuti maestri di vita, appunto i sapienti, e il traguardo non potrà essere mancato. Concretamente, è necessario acquisire e sviluppare le qualità intellettuali e morali, ma anche religiose, che fanno della persona un sapiente: avvedutezza, perspicacia, prudenza, costanza, solerzia, laboriosità, generosità, magnanimità, bontà, soprattutto timor di Dio. E il sapiente, che pratica l'arte del vivere, non potrà che avere successo, realizzare i suoi sogni, esser ba~iato dalla fortuna, pilotare la propria esistenza dentro il porto della felicità terrena.

In realtà i saggi, poggiando sulla credenza diffusa che Dio retribuisce qui e subito con opposta moneta chi fa il bene e quanti fanno il male, hanno costruito il dogma della perfetta corrispondenza tra uomo buono, pio e irreprensibile e uomo fortunato e felice.

Altre scuole sapienziali in Israele hanno reagito a tale impostazione ideologica basata su schemi aprioristici e non sulla osservazione del reale. In prima fila abbiamo il libro di Giobbe e il Qohèiet.

Il protagonista del famoso dramma in prima persona protesta per la propria situazione: non è di certo un malvagio (Gb cc. 29-31), eppure la sua e un esistenza crocifissa; una amarissima constatazione che scuote l'idea di Dio remuneratore. Tanto più che, da parte loro, i malvagi prosperano a danno dei giusti (Gb 24, lss). Il problema umano di Giobbe è in realtà di carattere squisitamente teologico: dietro le crocifiggenti vicende dell'esistenza egli vede all'opera l'Onnipotente: «Perché mi hai preso come bersaglio e ti sono diventato di peso?» (Gb 7,20).

Ecco dunque sorgere l'interrogativo radicale: è possibile per l'uomo travagliato, sofferente e messo a dura prova, incontrare nella vita un Dio amico? Efficace nella denuncia della tesi tradizionale, impersonata nel dramma dalle voci degli amici, non sembra che l'autore offra una soddisfacente risposta al problema. Intervenendo per ultimo, Dio esalta la sua sapienza e potenza di creatore e parallelamente evidenzia la piccolezza dell'uomo (Gb cc. 38-39). A Giobbe non resta che confessare la propria impotenza a penetrare il mistero di Dio e lo scandalo del mondo: «È vero, senza nulla sapere, ho detto cose troppo superiori a me, che io non comprendo» (Gb 42,3b).

Più radicale si mostra il libro del Qohèiet, il cui autore guarda all'uomo e alla sua condizione così come appaiono in terra, così come stanno le cose «sotto il sole». Tutto vuoto, immenso vuoto (hebei), secondo il ritornello che apre e chiude lo scritto (Qo 1,2; 12,8). Perché l'uomo è votato alla morte né più né meno delle bestie (Qo 3,19-20). Nessun nichilismo

però, perché è riconosciuta l'esistenza di realtà positive. In realtà tutto viene visto sub specie mortis, per cui sapienza e stoltezza in ultima analisi si equivalgono, dal momento che sapiente e stolto parimenti finiscono nello sheol (Qo 9,2). Soprattutto, nessuna speranza per il futuro, perché il domani ripete i colori dell'oggi: «Ciò che è stato è ciò che sarà» (Qo 1,9). Bisogna rassegnarsi, è la formula dell'autore del Qohèlet, accontentandoci del poco che questa vita può offrire: «E allora, via, mangia nella gioia il tuo pane e bevi di buon animo il tuo vino, ché, con questo, Dio ti è già stato benigno» (Qo 9,7).

Sarà più tardi la Sapienza a offrire una soluzione in chiave ultraterrena al problema dell'esistenza che, vista com'è «sotto il sole», appare attraversata da contraddizioni e tenebre. I giusti che, oppressi e schiacciati dai prepotenti, quaggiù camminano sulla via crucis, vedranno la luce, essendo la loro speranza «piena d'immortalità» (Sap 3,4b). Si tratta di una soluzione di tipo spiritualistico, perché interessa l'anima umana, come è stato notato anche sopra.

La tradizione jahvistica, che sta alla base del racconto dei primi libri dell'Antico Testamento, risalendo nella sua narrazione alle origini dell'umanità, afferma che già all'alba della storia il peccato, sotto forma di disobbedienza al comanda-mento di Dio e di autoaffermazione orgogliosa e titanica dell'uomo, ha fatto irruzione nel mondo e come una slavina ha travolto tutto e tutti.

Adamo ed Eva (Gn 3), Caino e Lamech (Gn 4), l'unione dei figli di Dio con le figlie dell'uomo (Gn 6,1-4), la generazione del diluvio (Gn 6-8) e dopo la catastrofe Cam e Canaan (Gn 9,1 8ss), infine gli orgogliosi costruttori della torre di Babele (On 11,1 ss) sono altrettante pietre miliari del cammino dell'umanità sulle strade del peccato che sfociano nella perdizione, come descrive plasticamente il racconto del diluvio. Questo però è solo lo sfondo tenebroso sul quale si staglia l'iniziativa salvifica di Jhwh che in Abramo e nella sua stirpe benedirà tutti i popoli della terra (Gn 12,1-3). L'elezione d'Israele infatti è funzionale al progetto divino di salvezza universale dell'uomo.

In realtà le dimensioni dell'azione del Dio salvatore non sono meno ampie di quelle del suo agire creativo. Senza dire che, già al momento della cacciata dall'Eden, Dio aveva promesso un riscatto per l'uomo sedotto dal mitico serpente: «E un'ostilità io porrò tra te [il serpente] e l'a donna e tra il lignaggio tuo e il lignaggio di lei: esso ti attenterà alla testa e tu lo attenterai al tallone» (Gn 3,15).

Geremia ed Ezechiele, da parte loro, convergono nel ritenere compromessa la capacità dell'uomo di accogliere l'appello alla conversione, perché il peccato d'idolatria ne ha occupato del tutto il cuore, cioè il centro decisionale. L'uomo, dice Geremia, non è più in grado di pilotare la sua vita (Ger 10,23). Ezechiele sottolinea che ~1 cuore degli israeliti - a maggior ragione quello degli altri uomini - si è impietrito, reso impermeabile a ogni sollecitazione esterna ad abbandonare l'idolatria (Ez 36,26). Con formule analoghe si dice che il cuore umano è incirconciso (Ger 4,4; 9,25), caparbiamente dedito al male (Ger 18,12), ostinato (Ger 7,24; Ez 3,7).

Incirconciso è pure l'orecchio dell'uomo, incapace di ascoltare la parola di Dio (Ger 6,10). Si tratta di vera e propria impotenza: «Può un Cuscita mutar la sua pelle o una tigre le sue striature? E allora voi potreste operare bene, abituati come siete al male?» (Ger 13,23).

I due profeti però sono in ultima analisi portatori di un messaggio di speranza: Jhwh stesso interverrà a cambiare il cuore di pietra in cuore di carne, cioè sensibile e aperto alle esigenze divine e capace di decisioni di obbedienza. Cuore nuovo e spirito nuovo, dice Ez 36,26-28; legge divina scritta non sulla pietra, bensì sul cuore, secondo il linguaggio di Ger31,31-34.

La voce accorata dei salmisti aggiunge un tono personalistico qualificante, perché vi emerge l'autocoscienza di chi ha sperimentato di persona la devastazione del male e del peccato. Si veda soprattutto la confessione dell'anonimo cantore del Miserere: «La mia colpa io conosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro te, contro te solo ho peccato; quello che ai tuoi occhi è male, io l'ho fatto...» (Sal 51,5-6).

Il «caso» dei salmisti però è emblematico di una situazione universale: «Il Signore dai cieli protende lo sguardo sopra i figli degli uomini, per vedere se c'è chi intenda, chi ricerchi Dio. Tutti hanno deviato, insieme si sono corrotti: non c'è chi faccia il bene, non ce n'è neppure uno!» (Sal 14,2-3; cfr. 53,3-4).

Alla sincera confessione segue la supplica perché Jhwh intervenga personalmente a purificare, essendo insufficienti i riti purificatori, e ancor più crei nel peccatore un cuore puro (Sal 51,3-4.9.12). L'orante del salmo 143 prega che sia Dio stesso a fargli da maestro nel cammino della fedeltà, attendendo dalla «giustizia» divina la propria salvezza (vv. 8.11). Il cantore del salmo 119 supplica che Jhwh pieghi il suo cuore verso il volere divino (v. 36). Analoga infine la preghiera del salmo 141,4: «Non permettere che il mio cuore si pieghi a parole maligne, in modo che non commetta nessuna azione di empietà».