Midrash:

la lettura ebraica

della Sacra Scrittura

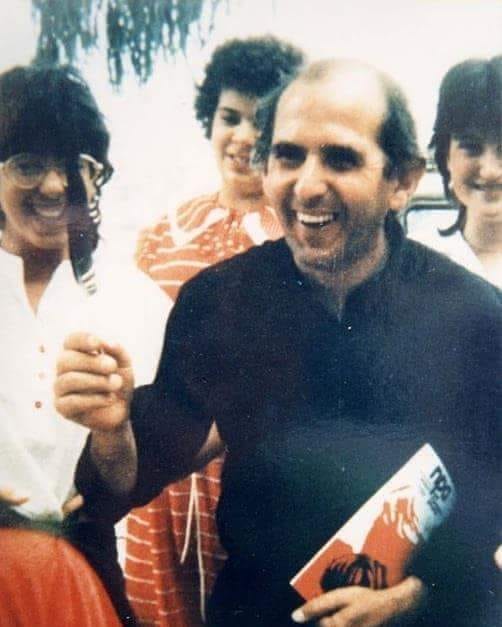

Paolo De Benedetti

«Prese (Mosè] il libro dell'alleanza e lo lesse agli orecchi del popolo e dissero: "Faremo e ascolteremo tutto quello che Jhwh ha detto"» (Es 24,7).

«Mosè scrisse questa legge e l'affidò ai sacerdoti, figli di Levi, che portavano l'arca dell'alleanza di Jhwh, e a tutti gli anziani di Israele; e Mosè ordinò loro: "Al termine di sette anni, nel tempo fissato per l'anno del condono, alla festa delle tende, quando verrà tutto Israele per vedere la faccia di Jhwh tuo Dio nel luogo che sceglierà, leggerai questa legge davanti a tutto Israele. Raduna il popolo, uomini, donne, bambini e il forestiero che è nelle tue città, perché ascoltino e imparino a temere Jhwh vostro Dio e abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge. I loro figli che ancora non la conoscono, ascolteranno e impareranno a temere Jhwh vostro Dio ogni giorno che vivrete sulla terra verso la quale andate, attraversando il Giordano per conquistarla"» (Dt 31,9-13).

Ascolto e interpretazione della Scrittura

La lettura-ascolto della Scrittura (che in ebraico si chiama appunto Miqrà, cioè «Lettura», «Proclamazione») ha la sua fondazione, la sua istituzione nello stesso testo biblico, come si vede dai passi citati e da diversi altri. In certo senso, l'evento sinaitico deve perpetuarsi nella sua ripetizione cultuale, e questa diventerà, a partire dall'esilio, l'origine e lo scopo della sinagoga. Ne abbiamo una testimonianza in un celebre passo di Neemia: «Tutto il popolo si radunò come un sol uomo nella piazza che sta dinanzi alla porta delle Acque. Dissero allo scriba Esdra di portare il libro della legge di Mosè che Jhwh aveva promulgato per Israele. E il primo giorno del settimo mese, il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano in grado d'intendere. Sulla piazza che sta dinanzi alla porta delle Acque egli ne diede lettura dall'alba fino a mezzogiorno, davanti agli uomini, alle donne e a quanti erano in grado d'intendere. Gli orecchi di tutto il popolo erano volti al libro della legge. Esdra, lo scriba, stava ritto su una tribuna di legno, costruita allo scopo. Stavano al suo fianco, sulla destra, Mattitia, Sema, Anania, Una e Maaseia; sulla sinistra, Pedaia, Chelkia, Misael, Malchia, Casum, Casbaddàna, Zaccaria e Mesullàm. Esdra aperse il libro alla presenza di tutto il popolo, giacché egli stava più in alto di tutti, e quando l'aperse, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse Jhwh, il Dio grande, e tutto il popolo rispose: "Amen, Amen!", elevando le mani. Poi s'inchinarono e si prostrarono davanti a Jhwh, con il volto a terra. E i leviti Giosuè, Bani, Serebia, lamin, Akkub, Sabbetai, Odia, Maaseia, Kelita, Azaria, Iozabàd, Canàn, Pelaia spiegavano al popolo la legge, mentre il popolo se ne stava in piedi. Lessero il libro della legge di Dio a sezioni, spiegandone il significato, così da far comprendere ciò che si leggeva» (Ne 8,1-8).

Se combiniamo questo testo con i precedenti, notiamo: la Scrittura è indirizzata a tutti, non a una casta ristretta; richiede un assenso o impegno, è insomma una domanda; deve essere capita e perciò deve essere spiegata. Esattamente questa è, in nuce, l'ermeneutica ebraica, dalla tarda epoca biblica a oggi: ed Esodo 24,7 viene inteso dall'interpretazione rabbinica come l'assenso alla lettura-domanda fatta da Mosè. Assenso che è un impegno «prima» a mettere in pratica la Torah, e «poi» a studiarla. Ma lo studio sorregge la prassi e perciò l'interpretazione della Scrittura è condizione essenziale del vivere la Scrittura.

Nella scena descritta da Neemia 8 vediamo che Esdra, «scriba esperto nella legge di Mosè» (Esd 7,6), dopo l'«apertura» o ostensione del libro della Torah e un rito di benedizione, fa leggere il testo dai tredici notabili o assistenti, «a sezioni e spiegandone il significato». Questa «spiegazione del significato» o «dare senso» (sòm sèkel) può voler dire due cose, probabilmente compresenti: la traduzione simultanea in aramaico, lingua ormai corrente tra i reduci, e il commento o spiegazione vera e propria, in vista del «vivere la Torah».

In termini tecnici si direbbe: il targum e il midrash. Targum significa «traduzione», ma il suo significato generale si è specificato, nell'uso tecnico, a indicare la traduzione in aramaico del testo biblico, in primo luogo del Pentateuco o Torah. Poiché la traduzione era fatta per capire, e avveniva in un contesto liturgico, era naturale che tendesse a divenire interpretativa, parafrastica, omiletica: tendesse quindi al midrash. La radice di questo vocabolo è la stessa del verbo darash, «cercare», «investigare»: Esdra «applicava il suo cuore a investigare (li-drosh) la legge di Jhwh» (Esdra 7,10).

Confrontando fra loro varie parti della Bibbia ebraica scopriamo che il midrash nasce già all'interno della Scrittura stessa, per chiarire un termine oscuro, per precisare un passo o una norma troppo generica, per conciliare due passi contrastanti, per attenuare o spiegare un testo sconcertante, «scandaloso» (G. Vermès), o anche per reinterpretare teologicamente tradizioni precedenti. Si trovano esempi di midrash biblico nella cosiddetta fonte sacerdotale del Pentateuco, nei libri delle Cronache, nei sapienziali. Si trovano midrashim (plurale di midrash) tra gli scritti di Qumran, soprattutto in forma di pèsher, ossia di interpretazione attualizzante, volta a mostrare che si è compiuto ciò che era stato annunciato dai profeti. E in tal senso c'è chi ha definito il Nuovo Testamento un midrash o pèsher cristiano dell'Antico Testamento (un pèsher ispirato, naturalmente). Ma la lettura ebraica della Scrittura e la «ricerca», in cui consiste, presuppongono un quadro di principi e di metodi che occorre delineare, per comprendere non solo l'esegesi rabbinica ma anche quella neotestamentaria.

Principi e metodi dell'interpretazione ebraica

Il primo principio è l'esistenza di una doppia rivelazione: la Torah scritta e la Torah orale. Mosè è la fonte, cioè il ricettore e il tradente di entrambe, ed entrambe sono di origine sinaitica; ma una si trasmette per scrittura-lettura, l'altra per tradizione, di maestro in discepolo. Così viene descritta la «catena della ricezione» dal trattato rabbinico Pirqè A vot («Capitoli dei padri»), che fa parte della Mishnah, il codice della tradizione normativa, redatto alla fine del Il secolo dell'era volgare: «Mosè ricevette la Torah dal Sinai e la trasmise a Giosuè, e Giosuè agli anziani, e gli anziani ai profeti, e i profeti la trasmisero agli uomini della Grande Assemblea [di Esdra]. Essi dissero tre cose: siate ponderati nel rendere giustizia, crescete molti discepoli e fate una siepe alla Torah. Simone il Giusto fu uno degli ultimi della Grande Assemblea. Egli soleva dire: Su tre cose il mondo regge: sulla Torah, sul culto e sulle opere di misericordia...» (A vot 1,1-2).

La tradizione orale - che, come appare dai vangeli, è affermata dai farisei e rifiutata dai sadducei, dai samaritani e dai più tardivi caraiti - è essa stessa una necessità ermeneutica: ogni cristiano che consideri come gli è giunta la Scrittura e come la intenda nella propria Chiesa, non ha difficoltà a capire il principio ebraico delle due Torot (plurale di Torah). Se, commentando Qohèlet 12,11 («Le parole dei sapienti sono come pungoli, come chiodi ben piantati sono le raccolte delle loro sentenze; le une e le altre vengono dallo stesso pastore»), il Talmud, Chaghigah 3 ab, paragona la rivelazione a chiodo e a pungolo, a una figura, cioè, di stabilità e a una di evoluzione, allora la Torah orale è un pungolo, l'elemento dinamico nella parola di Dio udita e trasmessa, quello che la rende contemporanea a ogni generazione e risponde alle sempre nuove esigenze dell'ortoprassi.

Dio ha rivelato a Mosè, insieme ai «cinque quinti della Torah [scritta]», tutte le spiegazioni necessarie per «eseguire e ascoltare». Di generazione in generazione, i maestri e i discepoli «trovano», scoprono (un moderno direbbe «escogitano», ma la concezione ebraica è che trovano, e sul «trovato» discutono e decidono). Un famoso midrash esprime chiaramente questo modo di intendere il rapporto tra l'origine e il nuovo: «Disse rabbi Giuda in nome di Rav: Nell'ora che Mosè sali nell'alto, trovò il Santo, benedetto sia, che sedeva e annodava coroncine sulle lettere [della Torah]. Gli disse:

Jhwh del mondo, chi trattiene la tua mano [dall'inviarci la Torah anche senza coroncine]? Gli rispose: C'è un uomo, che verrà alla fine di tante generazioni, e Aqivah ben Josef è il suo nome. Egli su ogni puntino, con le sue interpretazioni, accumulerà cumuli di halakhot [norme]. Disse Mosè: Jhwh del mondo, fammelo vedere. Gli rispose: Torna indietro. Andò e sedette in fondo alle otto file [degli allievi di Aqivah], ma non capiva che cosa dicevano, e la sua forza si indeboli. Quand'ecco si giunse a un certo argomento. I discepoli [di Aqivah] gli chiesero: Rabbi, da dove [lo deduci]? Rispose loro:

È una halakhah di Mosè dal Sinai. L'animo di Mosè si riprese, egli tornò e venne al cospetto del Santo, benedetto sia, e gli disse: Jhwh del mondo, hai un uomo come questo e Tu dai la Torah per mano mia? Gli rispose: Taci, così ha deciso il mio pensiero» (Menachot 29 b).

Un secondo principio, strettamente collegato al precedente, è quello della diversità di gradi di autorità nella Bibbia. Dio si è manifestato sul Sinai, e «tutto il popolo vide» (cfr. Es 20,18), mentre i profeti e gli agiografi ebbero una rivelazione indiretta e individuale, per visioni e sogni. La Torah sinaitica è il documento dell'alleanza, pubblico, creatore della comunità di Israele; le altre due parti della Scrittura (Profeti e Scritti) valgono in quanto sono predicazione e insegnamento della Torah, suscitati dallo Spirito Santo quando la voce della Torah pareva affievolirsi nelle coscienze. Ecco perché un libro privo di voli, come il Levitico, è più autorevole che Isaia o Ezechiele: rivela infatti, per bocca di Dio stesso, Dio in quanto Volontà per l'uomo.

Un terzo principio è quello che G. Stemberger chiama «principio della parsimonia»: «Nessuna parola in essa [nella Bibbia] è vana, nessuna lettera inutile. Nella Bibbia non c'è alcuna ripetizione immotivata... Dio non si ripete» (Concilium, n. 1, 1991, p. 65). Quando perciò la nostra mentalità ci porta a ravvisare nelle ripetizioni, nei sinonimi, nei parallelismi, nelle varianti motivazioni letterarie, estetiche o redazionali, siamo molto lontani dalla lettura ebraica.

In questo «principio della parsimonia» è implicito l'altro criterio ermeneutico rabbinico: se «fra le parole della Torah non ce n e nessuna che sia simile a un'altra» (Toseftà, Edujot 1,1), allora «non bisogna ricavare un unico significato da diversi luoghi della Scrittura» (Sanhedrin 34 a). Viceversa, da ogni passo o parola della Scrittura, si possono ricavare diversi significati. Il Talmud illustra questo principio citando l'immagine di Geremia 23,29: «Non è forse così la mia parola: qual fuoco, oracolo di Jhwh, e qual mazza che spezza la roccia?»: «Come questo martello sprigiona molte scintille, così pure ogni parola che usciva dalla bocca della Potenza [= Dio] si divideva in settanta lingue» (Shabbat 88 b). Con ciò si allude non soltanto all'offerta della Torah a tutte le genti, ma al fatto che «un singolo passo della Scrittura si rifrange in molti significati» (Sanhedrin 34 a): e questo perché «una cosa Dio ha detto, due cose ho udito da lui: cioè a Dio appartiene il potere» (Sal 62,12).

La pluralità dei sensi (fra i quali non deve mai essere trascurato il peshat o senso «semplice», immediato) non è un motivo di ambiguità, ma un effetto della ricchezza della Parola, che è offerta a una ricezione multipla, sia di tempi sia di persone: come osserva E. Lévinas, «i sensi multipli sono persone multiple». È questa la ragione per cui nei commenti rabbinici ricorre spesso la formula «altra interpretazione» per introdurre una variante esegetica, e si ha la massima cura di riportare le interpretazioni dei grandi dottori e di chi le riferisce, secondo lo schema: «Disse rabbi Tale a nome di rabbi Talaltro», perché, come si legge nel trattato Pirqè Avot 6,8:

«Chiunque riferisce una parola nel nome di chi l'ha detta, avvicina la redenzione al mondo». Infatti la Torah orale, come abbiamo visto, è un percorso di nomi riceventi e tradenti, in cima ai quali sta Dio.

Spetta poi alla maggioranza decidere, nella pluralità delle interpretazioni, la halakhah, la «via» da seguire nella prassi, mentre resta libera la haggadah, la «narrazione» finalizzata a edificare, non a operare. E se nel contrasto di interpretazioni fra la scuola di Hillel e la scuola di Shammaj (due grandi maestri quasi contemporanei di Gesù), secondo un midrash si udì una voce celeste che disse: «Queste e quelle sono parole del Dio vivente; ma la halakhah è secondo la parola di Hillel» (Eruvin 13 b), a un'altra voce celeste, che intervenne a favore di una tesi minoritaria, i maestri obiettarono: «Non è nei cieli» (cfr. Dt 30,12), cioè Dio ha consegnato agli uomini sia la Torah sia i principi della sua interpretazione, non Itenendosi nulla per sé. Un atteggiamento, questo dei maestri, che fa pensare alla frase di Galati 1,8: «Se un angelo disceso dal cielo annunciasse a voi un vangelo diverso da quel-lo che vi abbiamo annunciato, sia votato alla maledizione divina».

La Torah è scesa dal cielo, ed è appunto chiamata Torah mm ha-shamajim, «Torah dai cieli»: ciò significa che è destinata agli uomini, non agli angeli. Di qui un criterio di lettura fondamentale (anche se non accettato dall'esegesi mistica, incline a leggere non nel «nero» dello scritto, ma nel «bianco» che lo circonda, e dedita allo tzeruf, alle permutazioni di lettere, alla numerologia ecc.), criterio attribuito a rabbi Jishmael (I-Il sec. dell'era volgare): «La Torah parla secondo la lingua degli uomini» (Sifrè a Nm 15,31). Lingua degli uomini implica il riconoscimento degli antropomorfismi, del parlare figurato, della mediazione linguistica.

Tuttavia le possibilità del linguaggio sono per l'esegeta ebreo molto più ampie di quanto non sia abituale nel discorso teologico: e non si allude qui al quarto dei quattro sensi teorizzati da Bahjah ben Asher di Saragozza nel 1201, cioè peshat o senso piano, rèmez o senso allegorico, derash o senso omiletico e sod o senso mistico (teorizzazioni comuni anche agli esegeti cristiani). Si allude all'attenzione minuziosa per quelle che J. Kugel chiama «irregolarità di superficie» del testo ebraico, al rifiuto assoluto che nella Scrittura ci sia uno spazio anche minimo per il casuale.

Così, per esempio, nell'episodio di Caino e Abele, i maestri si chiedono perché Dio dice a Caino: «La voce dei sangui di tuo fratello grida a me dal suolo» (cfr. Gn 4,10), e non dice «la voce del sangue»? Una risposta (si badi: una risposta, per quello che si è detto sopra) è che, uccidendo Abele, Caino aveva versato anche il sangue dei suoi discendenti, ai quali è stato negato di nascere (Mishnah, Sanhedrin 4,5).

Come si vede, quando un maestro «apre» la Scrittura, la Scrittura spiega se stessa. Perciò molte regole ermeneutiche, di cui le più note sono le 13 regole di rabbi Jishmael, entrate perfino nella liturgia, stabiliscono i modi con cui due o più testi vanno accostati perché si illuminino a vicenda. Un caso molto interessante di accostamenti è la charizah, «collana»:

quale sia il metodo e la potenza della charizah è illustrato da un episodio narrato dal Talmud palestinese, Chaghigah 2,1. A una festa di circoncisione due maestri, rabbi Eliezer e rabbi Jehoshua, si appartarono dai canti e dalle danze e si misero a occuparsi di parole della Torah, «passando dalla Torah ai Profeti e dai Profeti agli Scritti; e un fuoco discese dal cielo e li circonfuse», mentre essi «facevano una collana» con le parole della Scrittura. La stessa collana che fece Gesù ai discepoli di Emmaus quando, «cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro quanto lo riguardava in tutte le Scritture... Ed essi si dissero l'un l'altro: "Non ardeva forse il nostro cuore quando egli, lungo la via, ci parlava e ci spiegava le Scritture?"» (Lc 24,27.32).

Anche il principio secondo cui «non c'è prima e dopo nella Torah» (Pesahim 6 b) mira a giustificare accostamenti di testi che ai nostri occhi risulterebbero anacronistici: ma tali non sono per chi ritiene che l'intera Torah sia stata rivelata a Mosè sul Sinai. Così, a proposito di Genesi 7,2, dove Dio ordina a Noè di introdurre nell'arca sette coppie di ogni animale puro e una coppia di ogni animale impuro, il grande commentatore medievale Rashi (rabbi Shelomoh ben Jitzchaq, 1040 ca.- 1105) annota: «Ogni animale puro: sono gli anima-li che, in futuro, sarebbero stati puri per Israele; apprendiamo così che Noè studiava la Torah».

Lo studio della Torah - scritta e orale - è dunque il primum per l'ebraismo, da Esdra a oggi, a tal punto che l'ebraismo stesso può essere definito una civiltà del commento, e l'intera letteratura rabbinica (targum, midrash, Mishnah, Talmud, responsi, commentatori, codificatori...) ha come argomento diretto o indiretto la Bibbia. Con un'importante precisazione: si studia per sapere che cosa vuole Dio che iofaccia. Jeshajahu Leibowitz, un pensatore religioso contemporaneo non conformista e provocatorio, sostiene che «l'ebraismo non esiste che nel prescrivere all'uomo un regime e un determinato modo di vita». Modo di vita che nasce da una parola, ripetuta ogni giorno due volte nella preghiera, e ancora una volta al momento di addormentarsi e di morire: «Ascolta, Israele».